| 印度洋、西北太平洋龟螺属和小龟螺属种类的分类及DNA条形码鉴定 |

| |

| 引用本文: | 李海涛,何静,姜重臣,等. 印度洋、西北太平洋龟螺属和小龟螺属种类的分类及DNA条形码鉴定[J]. 海洋学报,2020,42(4):79–86,doi:10.3969/j.issn.0253−4193.2020.04.009 |

| |

| 作者姓名: | 李海涛 何静 姜重臣 陈志云 周鹏 |

| |

| 作者单位: | 1.自然资源部南海环境监测中心,广东 广州 510300;;2.中国科学院南海海洋研究所 热带海洋生物资源与生态重点实验室,广东 广州 510301 |

| |

| 基金项目: | 国家自然科学基金(41606191);自然资源部南海局局长基金项目(1705)。 |

| |

| 摘 要: |

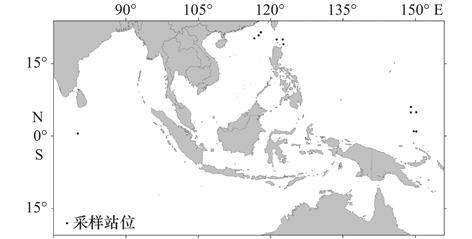

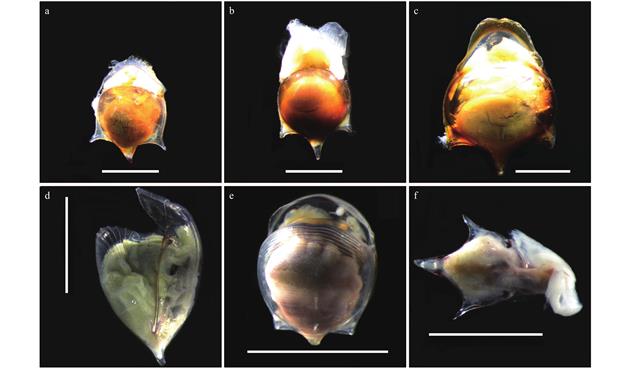

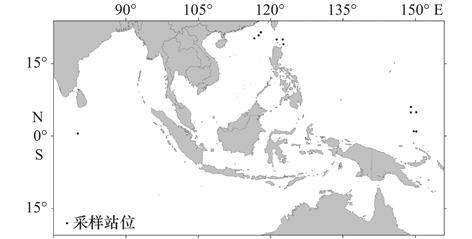

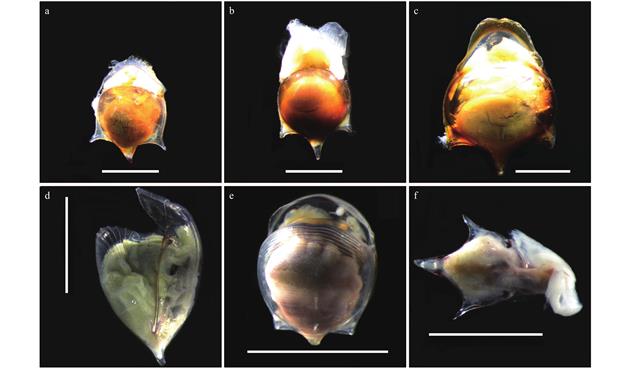

近来的研究表明,一些所谓的环球或环极地分布的广布种实际上包含着一些局限性分布的隐存种,物种多样性可能被低估。本文采用形态学和DNA条形码技术相结合的方式,对印度洋和西北太平洋海域的龟螺属(Cavolinia)和小龟螺属(Diacavolinia)的种类进行了分类学研究和物种鉴定。结果表明,线粒体16S rRNA基因数据不支持小龟螺属形态种的划分,分布于西北太平洋的D. grayi、D. vanutrechti、D. pacifica、D. elegans、D. angulosa等多个形态种可能属同一个种,即长吻小龟螺(D. longirostris)。COI基因数据也不支持钩龟螺(C. uncinata)亚种和变形的划分。

许多形态特征不能作为种或种下分类单元的区分依据。钩龟螺、球龟螺(C. globulosa)和长吻小龟螺在COI系统树中均形成2个地理支系,其内部可能存在隐存种。西北太平洋海域长吻小龟螺的核基因组中存在线粒体假基因,对DNA条形码分析产生严重干扰。

|

| 关 键 词: | 龟螺属 小龟螺属 分类学 COI 16S rRNA |

| 收稿时间: | 2019-05-15 |

| 修稿时间: | 2019-06-11 |

| 本文献已被 CNKI 万方数据 等数据库收录! |

| 点击此处可从《海洋学报》浏览原始摘要信息 |

|

点击此处可从《海洋学报》下载免费的PDF全文 |

|