| 摘 要: |

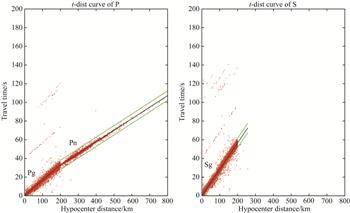

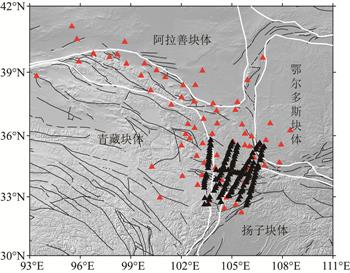

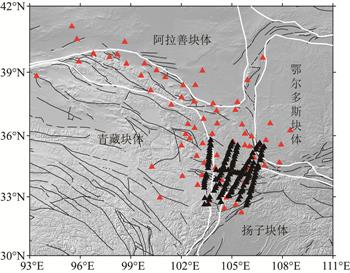

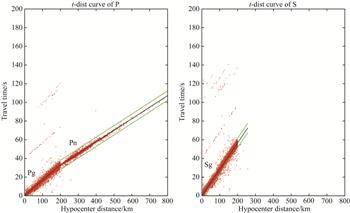

基于青藏高原东北缘密集宽频带野外流动观测台阵以及固定台站资料,利用双差层析成像方法对地震位置和研究区的地壳速度结构进行了反演.最终用于联合反演的地震事件合计9644个.结果显示青藏高原东北缘速度结构具有明显的横向不均匀性.从整体上看,青藏高原地区表现为低速异常,鄂尔多斯表现为高速异常,而扬子地块亦表现为高速异常.不同深度处速度结构表现不一致,同一深度处P波速度结构和S波速度结构也有明显差异.

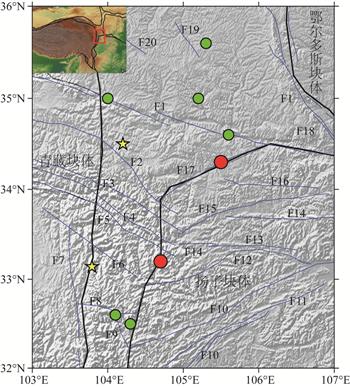

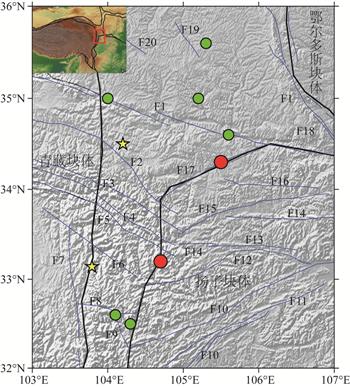

由西秦岭北缘断裂带、临潭—宕昌断裂以及礼县—罗家堡断裂围限的地震活动强烈的区域中,P波速度结构由深度0 km时呈现的低速异常,逐渐过渡到5 km时高低速相间分布的特征;而S波速度结构在此区域中,由近地表 0 km时高低速相间分布的特征,逐渐过渡到30 km时几乎表现为低速异常.2017年8月8日九寨沟7级地震所在的塔藏断裂、岷江断裂和雪山断裂围限区域,在深度20 km处的P波速度结构和周围存在明显差异,九寨沟地震处于高速异常与低速异常的过渡带内.此外,2013年7月22日发生在青藏高原东北缘的岷漳县6.6级地震,震源区所在的临潭—宕昌断裂附近的P波速度结构在15 km深度处也有明显特征,震源位置所在区域也处于高低速过渡带.该区域这种地壳内部高低速过渡带可能是应力比较容易积累而发生中强地震的一个重要场所.

|