|

|||||

|

|

| 含砷地下水的治理技术现状与进展 | |

| 引用本文: | 曹文庚,王妍妍,张亚南,郭记菊,肖舜禹,丁闽进,那静,孙壮. 2024. 含微塑料地下水的污染现状、环境风险及其发展趋势[J]. 中国地质, 51(6): 1895−1916. DOI: 10.12029/gc20231028001 |

| 作者姓名: | 曹文庚 王妍妍 张亚南 郭记菊 肖舜禹 丁闽进 那静 孙壮 |

| 作者单位: | 1.中国地质科学院水文地质环境地质研究所, 河北 石家庄 050061;2.河北省/中国地质调查局地下水污染机理与修复重点实验室, 河北 石家庄 050061;3.东北师范大学, 吉林 长春 130117;4.华北水利水电大学, 河南 郑州 450045;5.中国地质大学(武汉), 湖北 武汉 430074 |

| 基金项目: | 河北省杰出青年科学基金项目(D2023504030)及河北省中央引导地方科技发展资金项目(246Z3601G)联合资助。 |

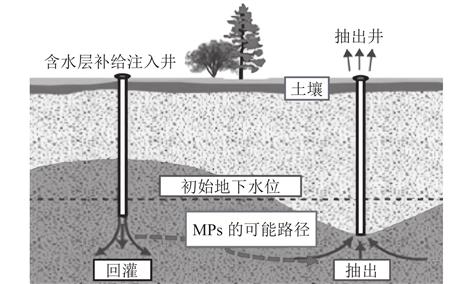

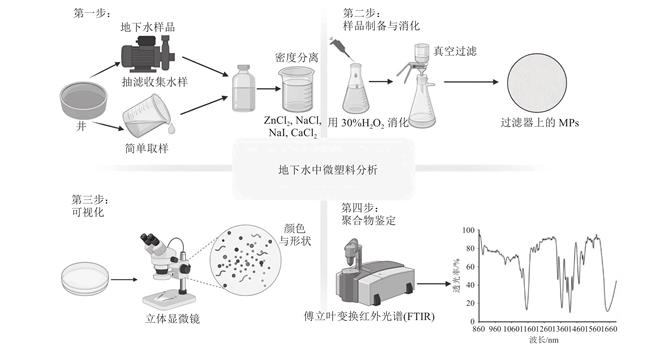

| 摘 要: |  微塑料(microplastics,MPs)已成为一类遍布全球的新型污染物,由此产生的环境问题日趋严峻。目前大多数研究集中在海洋、河流等地表水体,地下水系统中MPs的相关研究相对薄弱。 基于大量的文献调研和分析,本文从地下水中MPs的来源、检测、分布特征、环境风险和发展趋势几方面分析了地下水中MPs的研究进展,为含MPs地下水的后续研究和风险防控提供参考。 MPs主要通过地表水−地下水相互作用、土壤入渗和直接注入三种方式进入地下水,目前地下水中MPs的研究主要集中在沿海地区,特别是在中国、欧洲和北美,南美、非洲和大洋洲需要更多的数据和研究。 地下水中MPs的研究在来源、分布特征、环境风险和发展趋势方面均取得了大量成果,但目前研究仍处于初级阶段,考虑到地下水在维持人类活动和自然生态系统中的关键作用,相关研究将不断增加。地下水微塑料污染的管理策略应该从控制源头(塑料废物最小化)、切断传播途径(针对MPs污染风险高的地下水,采取预防措施)和末端去除(开发适当的修复技术)三方面考虑。  |

| 关 键 词: | 地下水 微塑料 污染现状 环境风险 管理策略 水文地质调查工程 环境地质调查工程 |

| 收稿时间: | 2023-10-28 |

| 修稿时间: | 2024-01-29 |

| 点击此处可从《中国地质》浏览原始摘要信息 | |

| 点击此处可从《中国地质》下载免费的PDF全文 | |