| 引用本文: | 王辉, 丰成友, 李荣西, 李超, 赵超, 陈欣, 王光华. 2021. 闽西行洛坑钨矿流体演化过程与成矿机制: 白钨矿原位微量元素、Sr同位素的制约. 岩石学报, 37(3): 698-716. doi: 10.18654/1000-0569/2021.03.04 |

| 摘 要: |

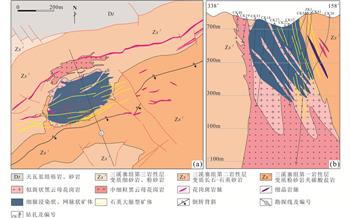

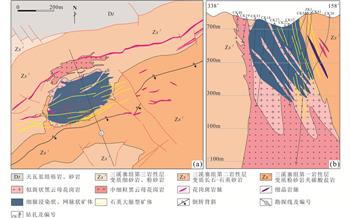

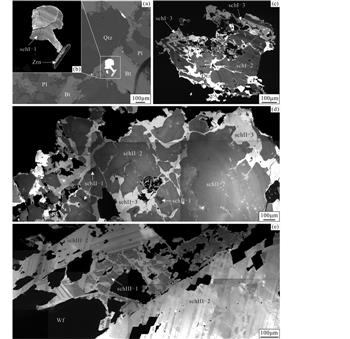

行洛坑钨矿位于武夷山成矿带中部,是该带目前规模最大的钨矿床。钨矿体主要产于强烈蚀变的似斑状黑云母花岗岩岩株顶部,发育细脉浸染状、网脉状及大脉状多种矿化类型,黑钨矿与白钨矿含量近1∶1。关于矿床的流体演化过程与成矿机制目前仍不清楚,成因存在较大争议。本文在详细成矿阶段划分的基础上,对不同阶段产出的不同世代白钨矿开展了系统的原位LA-ICP-MS微量元素和Sr同位素、以及流体包裹体和H-O同位素的研究工作。行洛坑钨矿由早至晚可以划分为3个成矿阶段:细脉浸染状白钨矿-辉钼矿阶段(阶段Ⅰ)、钾长石-白钨矿-黑钨矿-绿柱石阶段(阶段Ⅱ)及硫化物-黑钨矿-白钨矿-碳酸盐阶段(阶段Ⅲ)。流体包裹体研究显示成矿流体为中高温、低盐度的NaCl-H2O-CO2体系。

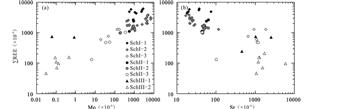

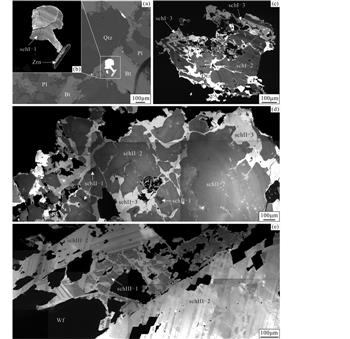

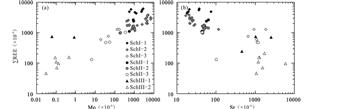

H-O与Sr同位素表明成矿流体主要为岩浆流体,仅成矿晚期阶段有少量的大气降水加入。阶段Ⅰ白钨矿相对富REE、Mo、Na和Nb,贫Sr;而随着流体演化,白钨矿REE、Mo、Na、Nb含量逐渐降低,Sr含量显著升高。阶段Ⅰ白钨矿呈自形-半自形粒状,CL图像显示细密的、均匀的震荡环带,稀土元素主要与Na和Nb结合进入白钨矿晶格;阶段Ⅱ、阶段Ⅲ白钨矿呈半自形-他形,不发育或仅发育宽缓的、不规则震荡环带,稀土元素与□Ca(Ca的离子空位)结合置换白钨矿中的Ca。结合蚀变与矿化特征,认为阶段Ⅰ白钨矿形成于低水岩比环境,由初始岩浆流体沿微小裂隙渗透交代而形成;而阶段Ⅱ、Ⅲ白钨矿形成于高水岩比环境,CO2的不混溶作用伴随强烈的水岩反应导致了钨的富集沉淀。结合矿床地质特征,认为行洛坑钨矿属于广义的斑岩型钨矿,细脉浸染状矿化构成了钨成矿的基础,而网脉状、大脉状矿化的叠加是钨进一步富集的关键。

|