| 论全球性中—新生代陆内造山作用与造山带 |

| |

| 引用本文: | 李珂, 张永谦, 张大魏, 徐峣, 张文文, 徐志伍, 严加永. 2024: 武陵山褶皱-冲断带地壳结构与形成机制. 地质通报, 43(11): 2062-2076. DOI: 10.12097/gbc.2024.07.030 |

| |

| 作者姓名: | 李珂 张永谦 张大魏 徐峣 张文文 徐志伍 严加永 |

| |

| 作者单位: | 1.中国地质科学院, 北京 100037;2.自然资源部深地科学与探测技术实验室/中国地质科学院, 北京 100094;3.南方科技大学地球与空间科学系, 广东 深圳 518055 |

| |

| 基金项目: | 中国地质调查局项目《江南造山带东段成矿系统结构调查》(编号:DD20243504)、《江南造山带东段成矿系统与找矿预测》(编号:DD20240079)、《地质调查大型仪器共享管理系统开发与应用》(编号:DD20230607)、《深部地质调查》(编号:DD20230008)和国家自然科学基金项目《川东—武陵山地区深部结构与陆内变形机制研究》(批准号:42074099) |

| |

| 摘 要: |

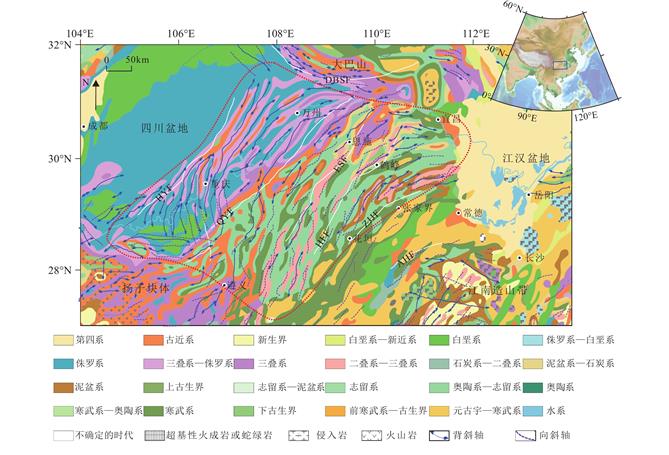

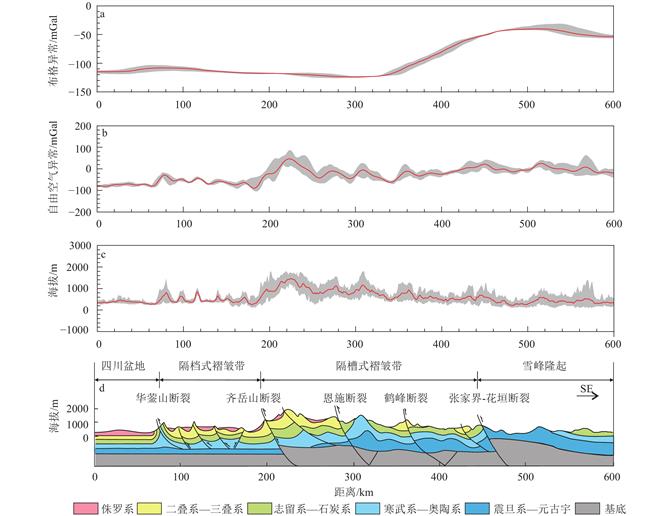

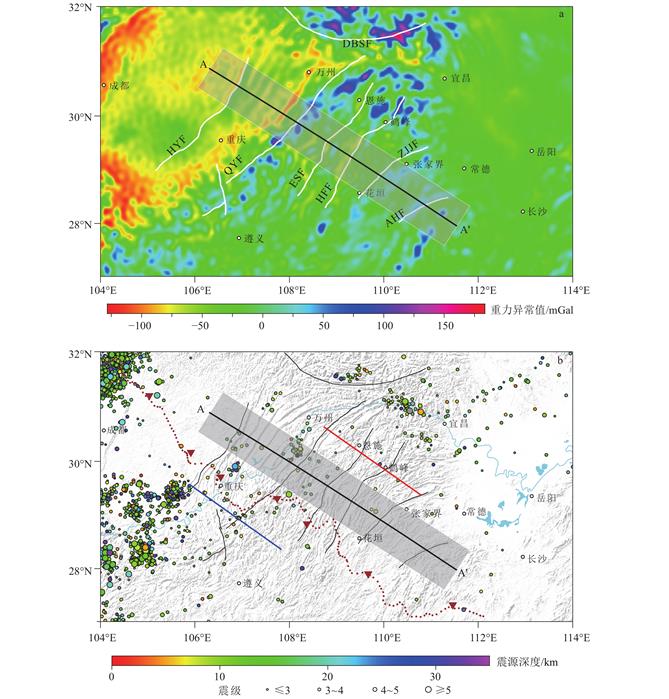

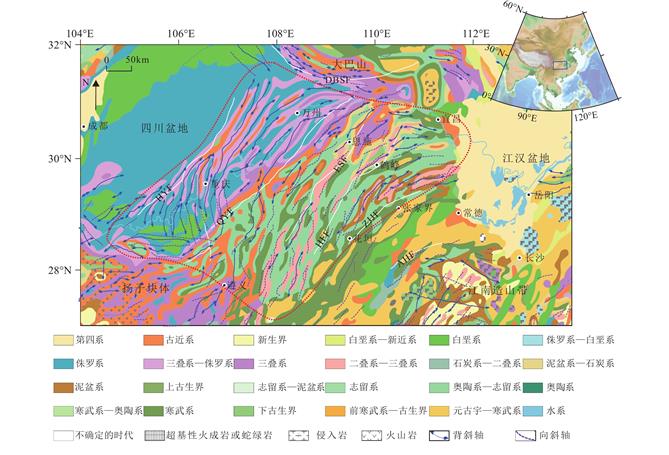

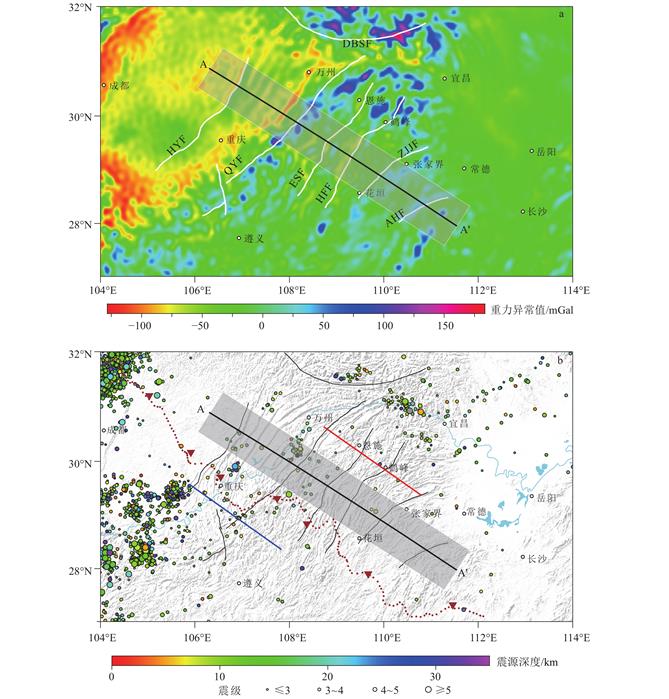

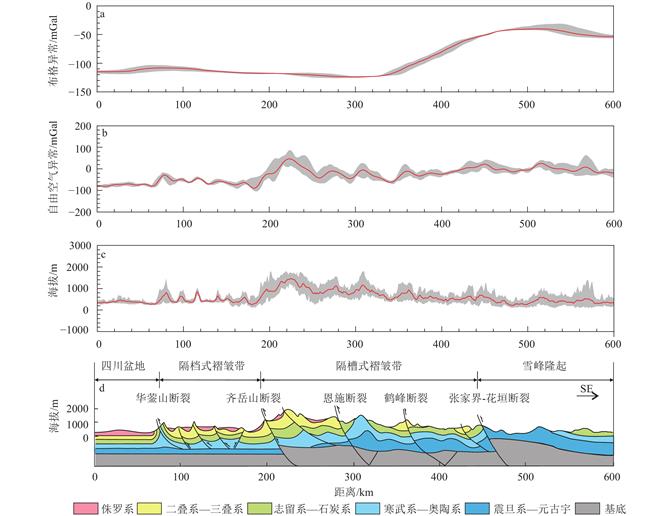

武陵山褶皱−冲断构造带位于扬子块体东缘,是华南地区最典型的由陆内挤压作用形成的重要线性构造带,了解其地壳结构与变形机制对于进一步深化认识该地区的构造演化过程至关重要。本文在综合多种地球物理成像、构造地质分析和数值、物理模拟研究的基础上,系统分析了该区的地壳深部结构、变形过程及浅表构造响应。

结果表明:武陵山地区强重力梯度带的形成主要受控于地壳与岩石圈尺度的结构和物性差异;新元古代扬子和华夏块体的拼合过程造成了目前的地壳结构,形成莫霍界面的起伏、错断、叠置等变形特征;低速滑脱层和先存的区域断裂一起造成了上、下地壳的变形解耦,并在该区的构造演化中发挥了关键控制作用;晚中生代古太平洋板块俯冲产生的远场应力可能是造成该区褶皱−冲断变形的主要动力。本研究可为华南地区陆内变形机制研究提供新的启示,并有助于为其他地区开展类似研究提供借鉴。

|

| 关 键 词: | 川东−武陵山 褶皱−冲断带 陆内变形 地壳结构 壳内滑脱层 |

| 收稿时间: | 2024-07-15 |

| 修稿时间: | 2024-09-08 |

|

| 点击此处可从《地质通报》浏览原始摘要信息 |

|

点击此处可从《地质通报》下载免费的PDF全文 |

|