| 摘 要: |

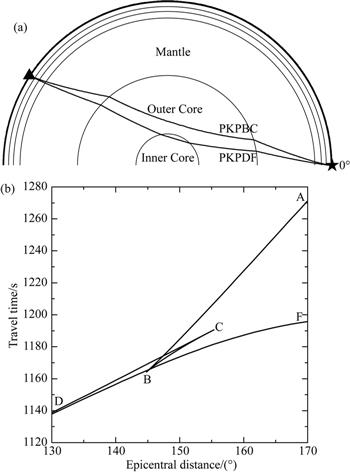

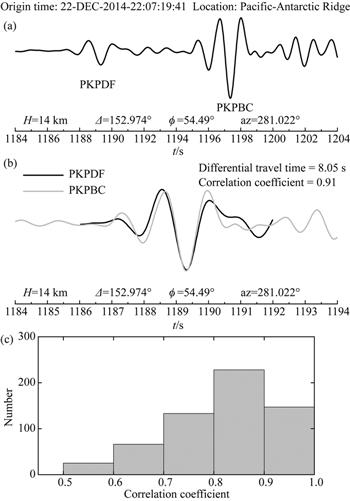

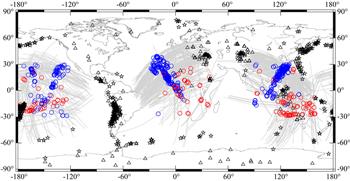

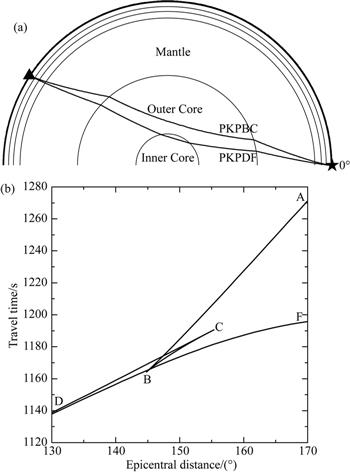

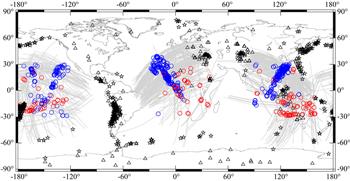

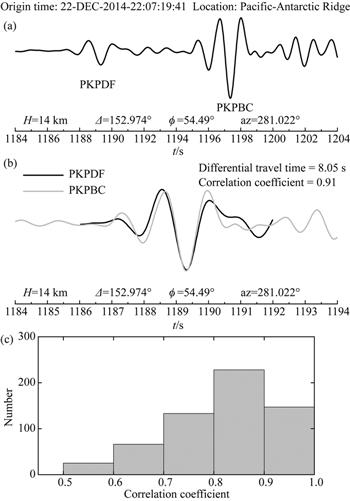

衰减结构是地球内核的重要性质,它可以与地球内核的速度结构结合,对内核的形成和演化机制提供更全面的信息.本文系统收集了1991年到2014年全球、区域和临时地震台网的PKPDF和PKPBC数据,研究了澳大利亚、非洲和太平洋中部下方内核顶部300 km的速度和衰减各向异性结构.速度结果表明,澳大利亚下方内核的速度没有明显的各向异性,但是非洲和太平洋中部下方的内核具有明显的各向异性,且非洲的速度各向异性强于太平洋中部.同时,相对于AK135模型,澳大利亚的平均速度快0.5%,而非洲和太平洋中部的平均速度与参考模型没有明显差异.对于内核的衰减结构,我们得到以下结果:1)在东西方向,内核顶部200 km左右的区域,澳大利亚的衰减最强(Q值在400左右),非洲和太平洋中部的Q值分别在600和500左右.

2)澳大利亚下方的内核衰减没有明显的各向异性,非洲和太平洋中部下方的内核衰减存在明显的各向异性.此外,内核在非洲地区的衰减各向异性强于太平洋中部的各向异性.3)最后,内核中三个区域的速度和衰减具有良好的相关性,即高/低速对应于高/低衰减.考虑到以上结果以及三个区域的位置,我们认为内核顶部的速度和衰减结构都存在区域变化,而不是简单的半球变化.这种区域变化很可能是由于核幔边界热结构的不均一性和内核耦合,使得内核顶部的不同区域在形成过程中受不同的变形影响,从而形成铁晶体不同的生长和排列,引发了不同的各向异性特征.

|