| 摘 要: |

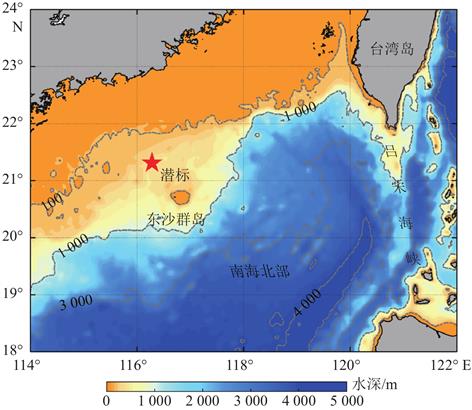

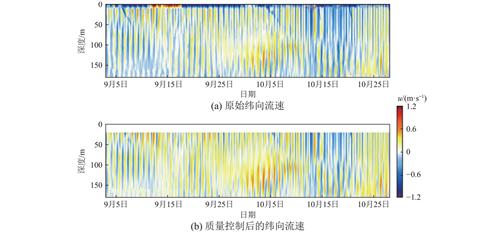

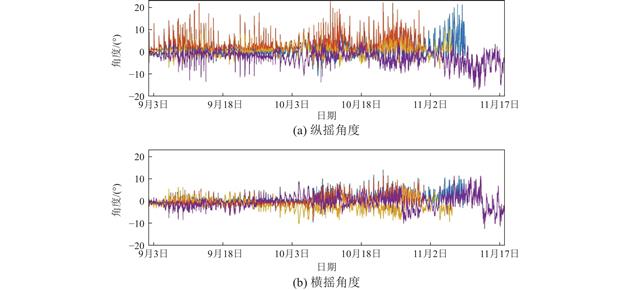

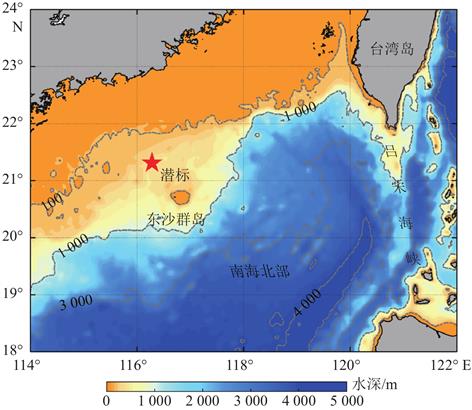

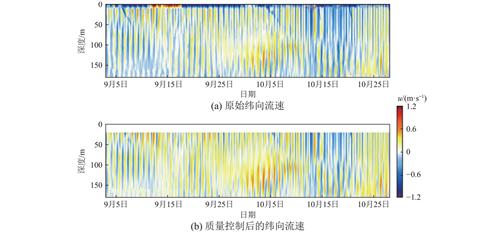

南海北部内孤立波异常活跃,具有极强的非线性、极高的强度和极大的能量,其传播特性和精细结构在背景过程影响下更加复杂,加剧了内孤立波预报和海上石油平台作业的难度。基于南海北部陆丰海域295 m水深处一套潜标连续79 d的观测资料,分析了秋季内孤立波的波动特征和统计规律。典型内孤立波表现为波列的形式,头波振幅达86.7 m,在海洋上层导致局地增温超过8.0 ℃,并诱发最大达0.83 m/s的西向流和0.60 m/s的北向流,在波前产生最大达0.25 m/s的下降流。

对观测期间捕捉到的91个内孤立波统计分析表明,内孤立波主要沿WNW方向传播,平均振幅为59.9 m,在海洋上层诱发的最强西向流速平均值为0.79 m/s;在天文大潮时期,内孤立波在04:00至06:00和16:00至19:00频繁出现,且农历初二至初五和十六至十八期间经过陆丰海域的内孤立波具有更大的强度。此外,全日内潮与半日内潮共同作用下压了温跃层,导致典型内孤立波中形成了1个上凸波动,其在近底层导致局地降温达1.3 ℃,并诱发超过0.30 m/s的西向流和0.20 m/s的北向流;该上凸波动陡峭的波前汇聚了强剪切,极易触发剪切不稳定。本研究结果可为陆丰海域海上石油平台施工、勘探船作业等提供重要参考。

|