孤岛工作面应力分布规律的数值分析

Numerical analysis of stress distribution of isolated working face in undergrourd mining area

-

摘要: 为得出孤岛工作面推进过程中应力分布规律,采用有限差分法分析软件FLAC-3D进行模拟分析。得出了孤岛工作面的上下两区段煤柱分别承受着孤岛工作面上覆岩层的重量,处于高应力集中状态;随孤岛工作面向前推进,在工作面前方形成了应力降低区、应力升高区、原岩应力区;随孤岛工作面向前推进,煤岩应力集中系数不断增大。该研究为制定防冲、防突等措施提供参数数据,对于指导现场生产具有重要的应用价值。

-

富钴结壳作为一种重要的海底固体矿产, 因其富含钴、镍、铜、铂族元素(PGEs)、铁锰元素、稀土元素(REEs)等多种金属而备受各国关注。20世纪80年代以来, 发达国家开展了大规模调查和研究[1-2]。西太平洋海山群因其丰富的结壳资源而备受关注,位于西太平洋麦哲伦海山群南端的维嘉平顶山(Weijia Guyot)是中国与国际海底管理局(ISA)签订的第一个富钴结壳勘探合同区块[1-5]。自1971年深海钻探计划(DSDP)航次实施钻探研究至今,近40年来,国内外通过箱式、抓斗、拖网、浅钻、重力柱取样等地质取样手段,以及多波束地形、浅剖、重力、磁力、多道地震研究等地球物理方法,对维嘉平顶山进行了一系列调查研究[4-16]。目前对维嘉平顶山的构造演化、沉积特征、沉积过程、重磁异常特征、浅表层沉积物的地球化学特征等有了一定的了解。但是,对于维嘉平顶山表层结壳之下、火山岩基底之上的沉积特征研究还相当缺乏。本文基于中国大洋第36和41航次的浅地层剖面(浅剖)资料,结合前人研究成果,对维嘉平顶山的沉积物类型、沉积厚度、空间分布特征等进行研究,着重分析不同沉积物的垂向分布和横向延伸特征,探讨其对富钴结壳资源潜力区的指示意义,这对维嘉平顶山富钴结壳资源评价、矿区圈定等具有非常重要的指导意义。

1. 研究区地质背景

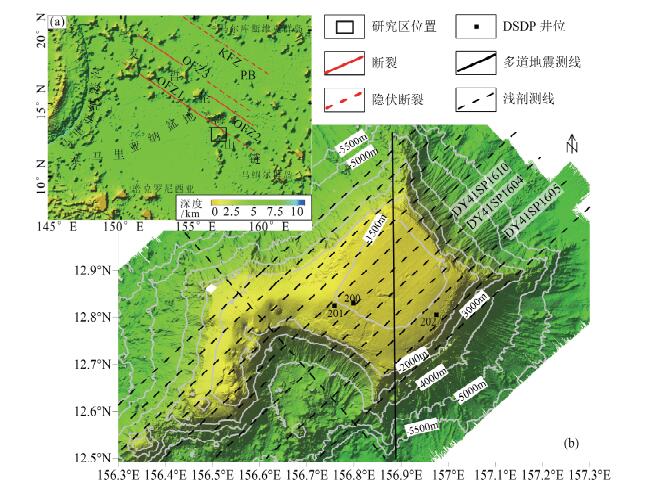

维嘉平顶山位于西太平洋麦哲伦海山链南端,麦哲伦海山链西邻马里亚纳海沟,西南为东马里亚纳海盆,往东逐渐向中太平洋海盆过渡,北与马尔库斯威克群岛相邻,东南为马绍尔群岛(图 1-a)。维嘉平顶海山大体呈“L”型,长轴NE向,平台边缘水深1600~2200m,中心最浅处仅1300m左右,山顶平台东北部宽阔、西南部狭窄,面积约1460km2,地形自东北向西南缓慢倾斜下降,海山平均坡度9.5°[12, 16]。

图 1. 研究区构造位置简图(a)和维嘉平顶山多波束海底地形图(b)PB—Pigafetta盆地;OFZ—Ogasawara断裂带;KFZ—Kashima断裂带;多道地震测线位置[13]Figure 1. Location of the study area(a)and bathymetry map of Weijia Guyot(b)

图 1. 研究区构造位置简图(a)和维嘉平顶山多波束海底地形图(b)PB—Pigafetta盆地;OFZ—Ogasawara断裂带;KFZ—Kashima断裂带;多道地震测线位置[13]Figure 1. Location of the study area(a)and bathymetry map of Weijia Guyot(b)麦哲伦海山链位于太平洋板块最古老的侏罗纪海床上,由许多海山组成,这些海山是白垩纪火山活动形成的[11]。麦哲伦海山区发育的Ogasawara断裂带(OFZ)形成于侏罗纪中晚期[17],将西太平洋地区划分为东马里亚纳盆地(EMB)和Pigafetta盆地[12](图 1-a)。Abrams等[18]通过多通道地震研究发现Ogasawara断裂带是宽约150km的裂谷带,Koppers等[10]进一步将其划分为3个独立的断裂OFZ1、OFZ2和OFZ3(图 1-a)。40Ar/39Ar年代学、Sr-Nd-Pb地球化学、重磁异常等研究认为,维嘉平顶山的形成时间比麦哲伦海山区的其他海山早,初次喷发于早白垩世Aptian阶,118~120Ma之间,始新世可能发生了第二次火山活动,海山北部和东南部的火山碎屑岩沉积中有相关的火山活动的记录[9-11]。

1971年,深海钻探计划(DSDP)对维嘉平顶山进行了钻探研究[6-7],共完成3个钻井,分别为DSDP20-200、DSDP20-201和DSDP20-202(图 1-b),井深分别为132m、96m和153.5m,研究显示海山顶部为早始新世—第四纪沉积,底部为下始新统—中新统有孔虫砂岩,上部为上新统—第四系有孔虫软泥沉积,有孔虫软泥中可见玄武岩碎块,DSDP20-202井的取心率不高,但83m和106m深处发现有前始新世鲕粒灰岩沉积[6-8]。

Lee等[13]通过一条SN向的多道地震测线(图 1-b)研究,认为维嘉平顶山火山岩基底之上发育了3个沉积单元:平行层状反射特征的钙质远洋沉积、高振幅反射特征的礁灰岩和亚平行层状反射特征的浅水澙湖沉积。Mel’nikov等[14]利用深拖技术,搭载多种声学仪器如侧扫声呐和声学剖面仪等,结合抓斗取样和浅钻,对维嘉平顶山东部进行了研究,将维嘉平顶山沉积中心的地层从上到下分为3个单元:Ⅰ是晚中新世晚期(Messinian)—第四纪沉积;Ⅱ是晚中新世(Tortonian);Ⅲ是早始新世—早中新世沉积,且单元Ⅲ和麦哲伦海山区的其他平顶山一样,都缺失了渐新世地层。声学剖面显示,平顶山边缘和斜坡上大面积出露基底,主要由不同成因的灰岩组成:礁灰岩(有机碎屑成因和鲕粒灰岩)、浮游生物成因灰岩、微晶灰岩等,时代为阿普第阶—土伦阶(Aptian—Turonian)—始新世[15]。

杨永等[4]对维嘉海山的重磁异常进行了研究,认为维嘉平顶山在主体海山形成以后,发育4条侧翼裂谷带,沿这些侧翼裂谷带发生岩墙侵入或火山活动,海山斜坡存在4处重力滑塌区域,滑塌区域发育碎屑流沉积,海山西部山顶发育局部隆起。中国大洋多个航次的地质取样和地球物理调查显示,维嘉平顶山顶部大多为钙质远洋沉积,山顶周边主要为碳酸盐岩(礁灰岩)沉积,山顶南部局部隆起区域可能为玄武岩基底出露,维嘉平顶山富钴结壳主要分布在海山平台边缘和海山斜坡上[5, 16]。

2. 数据与方法

海洋浅地层剖面探测是利用声波在水中和水下沉积物内传播和反射的特性来探测海底浅部地层结构和构造的[19]。通过浅剖能识别海底浅地层结构、滑坡、麻坑、泥底辟、天然气渗漏、冷泉系统等[20-22]。在大洋地质调查中,浅剖能有效地识别基岩、沉积物等海底底质[12, 14],浅剖结合海底摄像、浅钻等资料,能够有效地识别基岩、结壳、沉积物等不同的底质类型[1, 23]。

本次研究的浅剖数据来自大洋36和41航次(图 1-b),共14条测线,测线间距均为4km左右,除了一条NE向联络测线外,其余主测线均沿NE—SW向布设。调查船为“海洋六号”,该船搭载德国ATLAS公司生产的Parasound P70型深水浅层剖面仪,其极限地层分辨率可达15cm(取决于沉积物、发射频率、噪音等级等)。采集时使用参量浅剖/单波束测深模式(P-SBP/SBES),发射频率选择发射能量最集中的初次高频(PHF)为20kHz,二次低频(SLF)4.0KHz,航速控制在1~2节之间。原始浅剖数据经过剖面连接、坐标转换、大值干扰压制、波形处理、FIX号定位、带通滤波、重采样等处理[24],沉积物厚度解释在RadExPro软件系统中完成,主要是识别沉积物和火山岩基底的界线,拾取沉积物的顶底时间曲线,最后在Surfer软件中对厚度数据进行网格化成图。在浅剖地质解释中,因浅层沉积物速度与海水速度(1500m/s)接近,通常以此常速度将时间剖面转化为深度剖面[12, 25-26]。Wedgeworth等[9]对维嘉平顶山的远洋沉积物速度进行过计算,结合DSDP资料及在周边海山的相关研究[6, 27],本文采用1630m/s的常速度进行时间-厚度转换。

3. 讨 论

3.1 沉积物特征与沉积环境

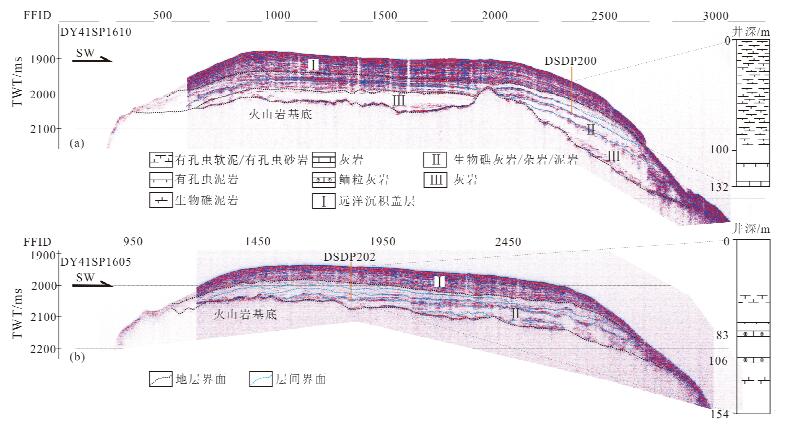

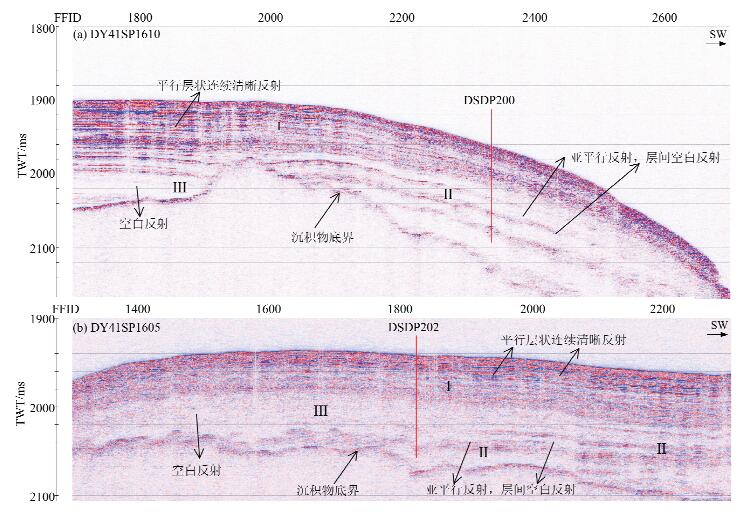

为了与DSDP钻井比对,选取经过DSDP钻井及其附近的浅地层剖面进行精细解释,其中测线DY41SP1610经过DSDP20-200井,测线DY41SP1605靠近DSDP20-202井(图 1-b、图 2)。从地层反射特征看,可分为3种类型:类型Ⅰ,平行层状清晰反射,横向连续性非常好,由海山中心一直延续到山顶边缘,直至尖灭(图 2、图 3);类型Ⅱ,在Ⅰ类沉积之下,局部亚平行层状反射特征,可见比较粗的层状反射界面,层间以空白反射和弱反射为主,底界模糊不连续(图 2、图 3);类型Ⅲ,几乎为空白反射,大部分位于火山岩基底之上,局部与Ⅱ类交错出现(图 2-b)。

图 2. 过DSDP钻井浅地层剖面地层反射特征(剖面位置见图 1)FFID—文件号;TWT—双程走时Figure 2. Subbottom profile reflection characteristics

图 2. 过DSDP钻井浅地层剖面地层反射特征(剖面位置见图 1)FFID—文件号;TWT—双程走时Figure 2. Subbottom profile reflection characteristicsDSDP钻孔资料显示,Ⅰ类反射应代表远洋沉积物,即有孔虫软泥、有孔虫砂岩、有孔虫泥岩沉积等[6-8, 12](图 3)。在山顶整体呈透镜状,即中心厚、边缘薄的沉积物[13]。这种远洋“沉积冒”在麦哲伦海山区分布广泛,特别是平顶海山[12-13],是一种典型的大洋深水沉积环境的产物。Ⅱ类反射代表的岩性较复杂,亚平行层状应代表生物礁泥岩沉积,层间空白反射或弱反射代表生物礁杂岩或礁灰岩及鲕粒灰岩[13, 28]。值得注意的是,DSDP20-202井钻获2层鲕粒灰岩[7],在浅剖剖面上对应了Ⅱ类反射(图 3-b),在平顶山边缘常见泥岩和礁灰岩碎片,Ⅱ类沉积代表浅水的瀉湖沉积,强水动力环境,研究显示这些生物礁杂岩是在海平面附近沉积的[13]。Ⅲ类反射是一种典型的碳酸盐岩反射特征[29],与Ⅱ类沉积物相比,层间几乎没有任何反射信号,这是典型的碳酸盐岩屏蔽作用[30],代表了一种均质体,水动力环境相比Ⅱ类沉积弱。总体上,Ⅰ类沉积覆盖在Ⅱ类沉积之上,呈不整合接触,Ⅲ类反射位于Ⅱ类沉积之下或交替出现。Ⅱ类沉积物形成于较强水动力沉积环境,当时海山应位于海平面附近,这种沉积环境一直到海山下沉到相当的深度后才改变[13]。

3.2 沉积时代

DSDP在维嘉平顶山完成的3口钻井显示,海山顶部为早始新世—第四纪沉积,底部为下始新统—中新统有孔虫砂岩,上部为上新统—第四系有孔虫软泥沉积,但3口井均未钻达火山岩基底,仅在有孔虫软泥中发现零星的玄武岩碎块,DSDP20-202井钻获的2层鲕粒灰岩时代被确定为前始新世[6-7]。Mel’nikov等[15]通过多种地球物理手段和大量地质取样研究,认为维嘉平顶山的沉积至少开始于早白垩世阿普第阶(Aptian,125~112Ma),海山的沉积地层包含了早白垩世(Aptian—Turonian)、晚白垩世(Santonian—Maastrichtian)、晚古新世—始新世、中新世及未固结的上新世—第四纪沉积[14],白垩纪和古近纪的沉积时代虽然不同,但岩性类似,主要为礁灰岩、角砾岩、细碎屑岩等。值得注意的是,与麦哲伦海山区的其他平顶山一样,维嘉平顶山缺失渐新世地层[14]。除中新世及之后的沉积外,所有沉积物均为浅水沉积相,形成于陆架上部半深海带,真正的远洋沉积仅始于中新世[6-8],即Ⅰ类沉积(图 2、图 3)。鲕粒灰岩(Ⅱ类沉积)广泛分布于平顶山边缘地带,邻近的Gelendzhik平顶山发现的鲕粒灰岩被确定为早白垩世Aptian—Albian的沉积物,结合DSDP在维嘉平顶山的钻井结果,可以确定鲕状灰岩的沉积时代为早白垩世Aptian—Albian。考虑到生物礁灰岩的沉积时代为晚白垩世Campanian—Maastrichtian 和古近纪早期,可以确定,在此期间,平顶山顶部离海平面的距离一直在数百米之间[15]。

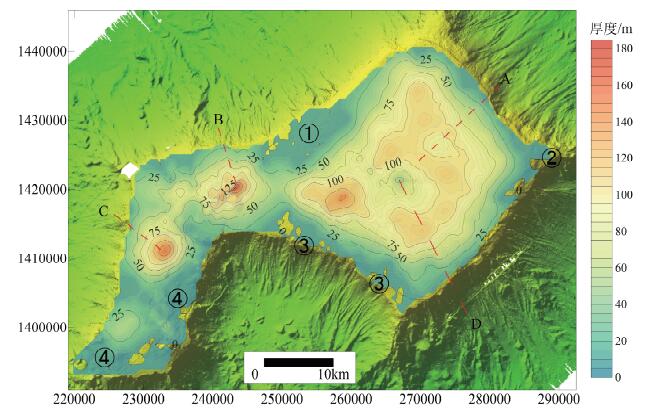

3.3 沉积物厚度分布特征

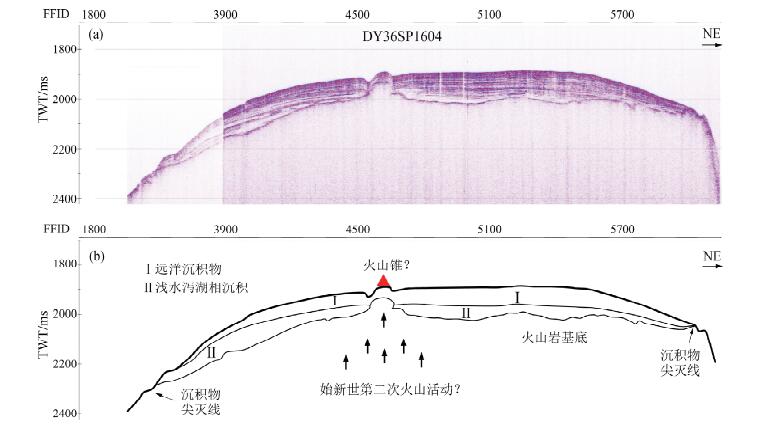

维嘉平顶山沉积物厚度最厚处超过180m,位于海山西北部(图 4中B点),海山主体部分,即海山东北部中心沉积厚度大,可达150m(DSDP20-200附近),向四周逐渐减薄,海山周缘沉积厚度基本都小于25m(图 4),平顶山东缘、北缘及南部大面积分布无明显沉积物区,特别是平顶山南部,基岩大面积裸露。总体上,维嘉平顶山山顶的沉积物厚度分布呈现出3个中心区(图 4,A、B、C区)和4个裸露区(图 4,①、②、③、④区)的特点。值得注意的是,在维嘉平顶山东部的沉积中心,有一处沉积厚度异常区(图 4,D点),厚度仅40m左右,与周围近百米的沉积形成鲜明对比。从经过该区域的浅地层剖面看,该区火山岩基底明显隆起,上覆地层平行层状反射明显,为远洋沉积物盖层(Ⅰ类沉积,图 5),但Ⅱ类沉积在隆起处不可见,隆起两侧Ⅱ类沉积发育(图 5),可见隆起处仅接受了始新世之后的远洋沉积,且隆起应该发生在始新世或始新世之前。有研究认为,维嘉海山初次喷发于早白垩世Aptian阶(118~120Ma),始新世可能发生了第二次火山活动[9-11],该隆起应与第二次火山活动有关。

图 5. 维嘉平顶山东部中央沉积异常区浅地层剖面特征(a)及地质解释(b)(测线位置见图 1)Figure 5. Subbottom profile characteristics of thickness anomaly area in eastern central Weijia Guyot(a)and geological interpretation(b)

图 5. 维嘉平顶山东部中央沉积异常区浅地层剖面特征(a)及地质解释(b)(测线位置见图 1)Figure 5. Subbottom profile characteristics of thickness anomaly area in eastern central Weijia Guyot(a)and geological interpretation(b)3.4 结壳资源勘探意义

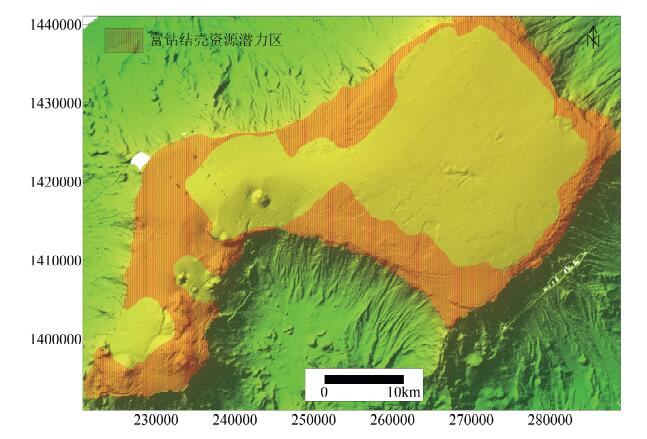

富钴结壳是生长在海底岩石或岩屑表面的皮壳状铁锰氧化物和氢氧化物,主要分布于碳酸盐补偿深度(CCD)以上、最低含氧层(OMZ)中或最低含氧层以下,并富集于800~2500m之间,向浅水区形成高品位、高丰度和高覆盖率的资源体[5, 31-33]。结壳的成矿与分布受水深、地形、物理海洋学界面、表层生物生产力、底层洋流、沉积作用、海山构造活动、基底岩石类型等多种控矿因素的影响。海底形貌强烈影响结壳分布,有利区包括尖顶高地区、顶坡过渡带、山体鞍部、山脊和斜坡上部。小坡度地形,尤其是3°~7°的地形单元成矿最佳,坡度增大,结壳厚度逐渐下降,至陡崖区演变为结皮[34]。表层生物生产力和最低含量氧带(OMZ)作为结壳主体的物质来源,直接控制成矿物质的供给和扩散[31, 35],构造活动和沉积作用通过调整海山基岩区的分布对结壳分布产生影响[36]。

海山结壳的生长与下伏岩石类型的关系一直备受关注[37]。由于玄武质火山岩中含有较海水高得多的Mn、Cu、Co、Ni、Zn等元素, 在长期蚀变过程中向海水提供大量的金属成壳元素, 因此玄武质火山岩可能对结壳形成具有重要贡献。一般认为,玄武质火山岩有利于结壳的生长, 是结壳的最佳载体[38]。通常,大型平顶海山中心区域沉积堆积非常旺盛,结壳难以生长,此外,海山结壳的空间分布本质上是在地形影响下,沉积覆盖和底流冲刷彼此角力的结果,强底流会使沉积物难以堆积,因而有利于结壳生长[34, 38-39]。因此,平顶海山边缘的基岩出露区是结壳发育的有利区域[39]。前期开展的结壳资源调查发现,海山沉积之下有浅埋藏型结壳存在,且厚度可观,空间上和裸露型结壳彼此相邻,沉积覆盖最浅的不过数十厘米[39-41]。因此,海山山顶边缘和沉积物稀薄区是富钴结壳的潜力矿区。

由前述维嘉平顶山沉积物特征及沉积物厚度分布看,维嘉海山顶部裸露基岩及沉积物稀薄区(沉积物厚度小于1.5m)主要分布在①、②、③、④区(图 4),这些区域都具备良好的结壳生长条件。考虑到维嘉平顶山周缘沉积物多为生物礁杂岩、泥岩、灰岩等较硬底质,也具备较好的结壳生长条件,是结壳资源潜力区。维嘉平顶山顶部的总面积约1460km2,前述分析的结壳资源潜力区面积达576km2,约占平顶山顶部总面积的39.5%(图 6)。

4. 结 论

(1)维嘉平顶山山顶地层的浅地层反射特征主要分为3种:类型Ⅰ,平行层状清晰反射,横向连续性非常好,对应早始新世—第四纪的远洋沉积;类型Ⅱ,局部亚平行层状反射特征,可见较粗的层状反射界面,层间主要为空白反射和弱反射,底界模糊不连续,代表生物礁泥岩等浅水泻湖相沉积;类型Ⅲ,几乎均为空白反射,大部分位于火山岩基底之上,局部与Ⅱ类交错出现,是典型的碳酸盐岩沉积;类型Ⅱ、Ⅲ对应沉积物的时代为早白垩世—始新世。

(2)维嘉平顶山山顶的沉积物厚度分布呈现出3个沉积中心区和4个基岩裸露/沉积物稀薄区的特点。在维嘉平顶山东部的沉积中心区,有1处沉积厚度仅40m左右的沉积异常区,表现为火山岩基底隆起,上覆远洋沉积物,缺失始新世及之前的Ⅱ类沉积物,推测与维嘉平顶山的第二次火山活动有关。

(3)维嘉平顶山周缘沉积物多为生物礁杂岩、泥岩、灰岩等较硬底质,山顶分布4个有利于结壳生长的裸露基岩或沉积物稀薄区,是结壳资源潜力区,面积达576.4km2,约占维嘉平顶山顶部总面积的39.5%。

致谢:感谢广州海洋地质调查局“海洋六号”全体船员和科学家在航次调查中的支持和帮助。

-

计量

- 文章访问数: 1094

- PDF下载数: 2

下载:

下载: