| 中亚地区过去2000年气候变化研究的数据挖掘 |

| |

| 引用本文: | 于听雷, 张学珍, 郑景云. 中亚地区过去2000年气候变化研究的数据挖掘[J]. 第四纪研究, 2021, 41(2): 562-576. doi: 10.11928/j.issn.1001-7410.2021.02.22 |

| |

| 作者姓名: | 于听雷 张学珍 郑景云 |

| |

| 作者单位: | 1. 中国科学院地理科学与资源研究所, 中国科学院陆地表层格局与模拟重点实验室, 北京 100101; 2. 中国科学院大学, 北京 100049 |

| |

| 基金项目: | 国家重点研发计划项目(批准号:2017YFA0603301)资助 |

| |

| 摘 要: |

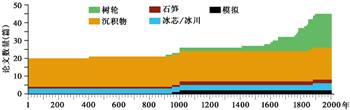

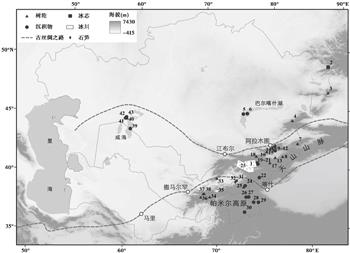

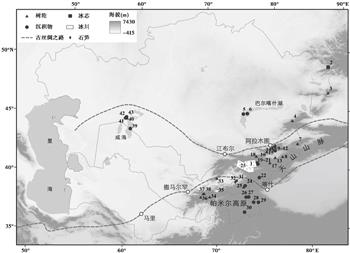

中亚地区是古丝绸之路的主要廊道,气候变率时空差异大,随着"一带一路"倡议的逐步推进,该地区过去2000年气候变化研究备受关注。文章参照世界数据中心古气候资料共享网收录文献的关键词,从Web of Science数据库检索该地区过去2000年气候变化研究文献;并结合中亚自然资源图集的政区、湖泊、山脉等地名信息,构建了面向该类文献的数据挖掘技术;据此提取了研究区(点)、时间、代用资料与研究结果等信息,分析了其间该地区冷暖与干湿变化研究的主要进展。主要结论有:1)中亚地区过去2000年气候变化的已有研究重点为局地温度、降水/干湿变化重建与冷暖、干湿、湖泊水位等的阶段性差异分析,其中尤以干湿相关研究居多;所用代用资料主要有树轮(占44.2%)、湖泊沉积物(占41.9%)、冰芯(占9.3%)等,其中湖泊沉积物、冰芯、石笋可覆盖整个2000年,而最长的树轮仅覆盖过去1100年,且多数集中在1700年之后;研究区集中分布于西天山及帕米尔高原、巴尔喀什湖、咸海及周边地区;研究时段虽覆盖整个2000年,但高分辨率重建工作主要集中于16世纪之后。

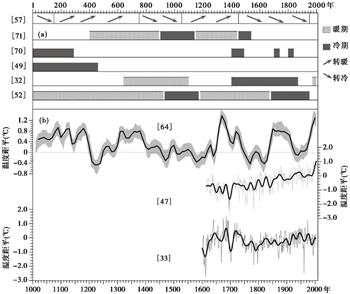

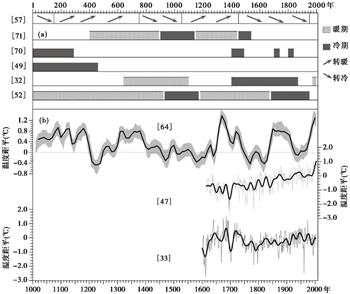

2)中亚地区公元1~3世纪末、15世纪中期~19世纪中期气候相对寒冷,5世纪中期~9世纪末、12世纪中期~14世纪末和19世纪中期以后气候总体温暖,但在1230年前后和1680年前后也分别出现过显著转冷和回暖;20世纪后期的温暖程度可能与其前千年的最暖时段相当。西天山、帕米尔和咸海三地干湿的百年尺度阶段变化并不同步;其中在百年以上尺度,咸海及周边地区公元1~5世纪、10~12世纪中期相对偏干,5世纪~9世纪、12世纪后期~15世纪中期相对偏湿,此后缓慢转干持续至今;而在年代际尺度上,西天山和帕米尔山地降水自1980年起曾显著增加,但至2000年以后又显著转干。

|

| 关 键 词: | 中亚 过去2000年 气候变化 数据挖掘 研究进展 |

| 收稿时间: | 2020-11-09 |

| 修稿时间: | 2021-01-15 |

|

| 点击此处可从《第四纪研究》浏览原始摘要信息 |

|

点击此处可从《第四纪研究》下载免费的PDF全文 |

|