| 一次强烈发展西南低涡的中尺度结构分析 |

| |

| 引用本文: | 邓承之, 张焱, 李强, 罗娟, 廖芷仪, 吴政谦, 胡春梅, 刘婷婷, 周盈颖. 2023: 四川盆地一次暖性西南低涡大暴雨的中尺度分析. 暴雨灾害, 42(1): 24-36. DOI: 10.12406/byzh.2022-024 |

| |

| 作者姓名: | 邓承之 张焱 李强 罗娟 廖芷仪 吴政谦 胡春梅 刘婷婷 周盈颖 |

| |

| 作者单位: | 重庆市气象台, 重庆 407147 |

| |

| 基金项目: | 国家自然科学基金项目(91937301);中国气象局创新发展专项(CXFZ2022J011);重庆市自然科学基金面上项目(CSTB2022NSCQ-MSX0665、CSTC2021JCYJ-MSXMX0057);重庆市气象部门业务技术攻关项目(YWJSGG-202201);中国气象局西南区域气象中心创新团队基金项目(XNQY-CXTD-202202) |

| |

| 摘 要: |

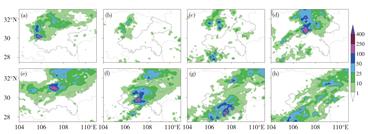

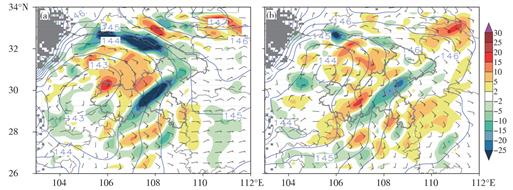

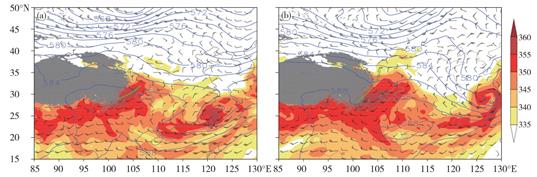

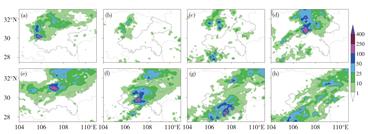

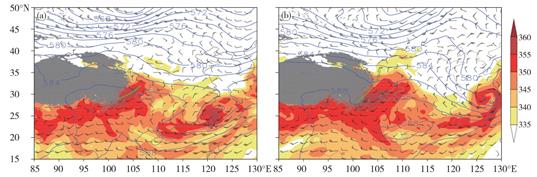

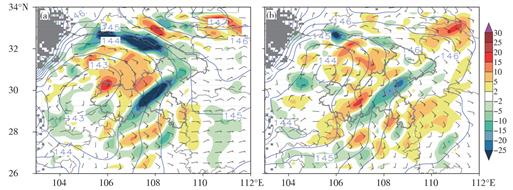

2021年8月7—8日,四川盆地中东部出现大暴雨、局地特大暴雨,是重庆2021年度社会影响最大的一次暴雨过程。采用多源观测及ERA5再分析资料,对此次大暴雨过程进行诊断分析。结果表明:大暴雨发生在低槽移入四川盆地诱发暖性西南低涡背景下,具有显著的阶段性、跳跃性和极端性特征。大暴雨先后形成于西南低涡中心东南部、西南低涡东侧和西南低涡南侧暖湿的边界层辐合线附近。

各阶段大暴雨均由移动缓慢、维持时间达3~6 h的β中尺度对流系统影响形成,暖湿不稳定和弱垂直风切变为β中尺度对流系统的形成提供了有利的环境条件。涡度分析表明,西南低涡的发展主要源于低空辐合及垂直涡度输送效应,但暴雨区的正涡度发展与西南低涡并不完全相同,水平涡度倾侧效应较为显著。第一阶段暴雨区正涡度主要源于对流层中低层西南低涡中心附近显著的低空辐合、涡度垂直输送及水平涡度倾侧效应;第二阶段和第三阶段暴雨区正涡度主要源于边界层辐合及边界层以上的水平涡度倾侧效应,边界层辐合触发暖湿大气中的中尺度对流活动促进了第二阶段和第三阶段大暴雨的形成。

|

| 关 键 词: | 暴雨 暖性西南低涡 中尺度对流系统 四川盆地 |

| 收稿时间: | 2022-02-24 |

|

| 点击此处可从《暴雨灾害》浏览原始摘要信息 |

|

点击此处可从《暴雨灾害》下载免费的PDF全文 |

|