| 青藏高原北部柴达木盆地中新世菌孢子变化及其意义初探 |

| |

| 引用本文: | 苗运法, 吴福莉, 方小敏, 王梓莎. 青藏高原北部柴达木盆地中新世菌孢子变化及其意义初探[J]. 第四纪研究, 2018, 38(1): 67-75. doi: 10.11928/j.issn.1001-7410.2018.01.05 |

| |

| 作者姓名: | 苗运法 吴福莉 方小敏 王梓莎 |

| |

| 作者单位: | 1. 中国科学院西北生态环境资源研究院, 沙漠与沙漠化重点实验室, 甘肃 兰州 730000;; 2. 中国科学院青藏高原研究所, 大陆碰撞与 高原隆升实验室, 北京 100101;; 3. 中国科学院青藏高原地球科学卓越创新中心, 北京 100101;; 4. 中国科学院大学, 北京 100049 |

| |

| 基金项目: | 中国科学院国际合作局对外合作重点项目(批准号:131C11KYSB20160072)、国家自然科学基金项目(批准号:41620104002和41772181)和中国科学院青年创新促进会专项项目(批准号:2014383)共同资助 |

| |

| 摘 要: |

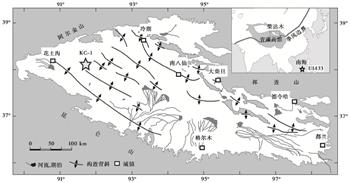

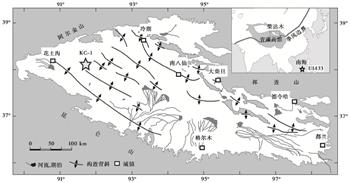

孢粉学-气候环境变化研究往往只注重高等植物孢子花粉(孢粉)的组合变化,对孢粉提取物中通常存在的一类低等植物孢子菌孢子的报道却很少,其类型和含量变化特征以及可能蕴含的古气候环境信息有待发掘。位于青藏高原北部的柴达木盆地西部(柴西)中新世KC-1孔是探讨晚新生代亚洲内陆气候环境变化的重要钻孔,本文首次建立了该钻孔中菌孢子的变化序列并尝试探讨其气候环境指示意义。结果表明:菌孢子类型较为单调,以单体型(single-celled)为主,其他类型比如双体型(double-celled)和多体型(multi-celled)含量很少;菌孢子浓度变化在18~5 Ma之间整体呈现增加趋势。

推测这种增加的趋势可能与持续变干的气候有关,即在变干背景下,湖体盐度的增高增强了还原环境,从而有利于菌孢子的保存。其中,菌孢子浓度在14 Ma和10 Ma呈现两阶段增加的特征,前者与全球中中新世气候最佳期的结束对应;后者则与该地区进一步的变干以及青藏高原强烈的构造运动导致沉积环境更加有利于菌孢子的富集有关。综上,菌孢子的含量变化可能同样有利于解译过去气候环境变化,是孢粉学研究中不宜忽略的部分。

|

| 关 键 词: | 青藏高原 中新世 菌孢子 环境变化 |

| 收稿时间: | 2017-08-27 |

| 修稿时间: | 2017-11-15 |

|

| 点击此处可从《第四纪研究》浏览原始摘要信息 |

|

点击此处可从《第四纪研究》下载免费的PDF全文 |

|