| 白垩纪大洋缺氧事件2(OAE 2)期间的百年到千年周期 |

| |

| 引用本文: | 刘钰源, 唐闻强, 周羽漩, 王晨浩, 马超. 白垩纪大洋缺氧事件2(OAE 2)期间的百年到千年周期[J]. 第四纪研究, 2023, 43(6): 1584-1596. doi: 10.11928/j.issn.1001-7410.2023.06.07 |

| |

| 作者姓名: | 刘钰源 唐闻强 周羽漩 王晨浩 马超 |

| |

| 作者单位: | 成都理工大学,油气藏地质及开发工程国家重点实验室,四川成都 610059;成都理工大学,自然资源部深时地理环境重建与应用重点实验室,四川成都 610059;成都理工大学,沉积地质研究院,四川成都 610059;成都理工大学,油气藏地质及开发工程国家重点实验室,四川成都 610059;成都理工大学,自然资源部深时地理环境重建与应用重点实验室,四川成都 610059;成都理工大学,沉积地质研究院,四川成都 610059;成都理工大学,计算机与网络安全学院,四川成都 610059 |

| |

| 基金项目: | 国家自然科学基金项目(批准号: 41888101、42172137、42050104和42050102)、四川省天然气成藏物质基础青年科技创新团队基金项目(批准号: 2022JDTD0004)、国际地球科学计划(IGCP)739项目和深时数字地球国际大科学计划项目共同资助 |

| |

| 摘 要: |

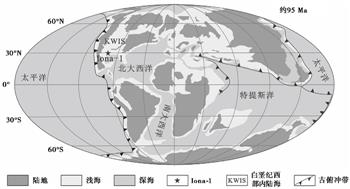

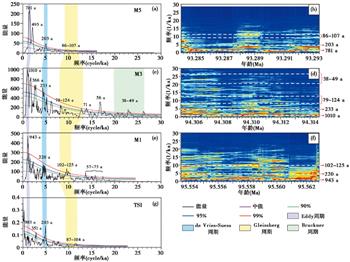

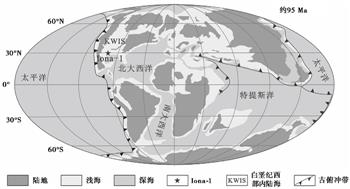

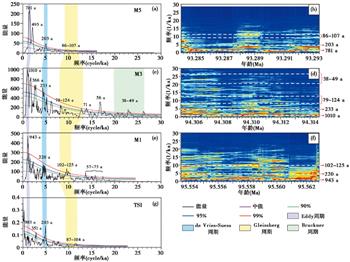

太阳周期是地球气候系统的重要调节因素之一。深时地质时期由于时间跨度长以及高分辨率数据的缺乏, 导致太阳周期的研究还存在欠缺。本研究以北美西部内陆海白垩纪Iona-1钻孔岩芯Eagle Ford组(42~153.41 m)为对象, 以泥灰岩中明暗纹层的高分辨率(230 μm)灰度数据为载体, 开展了详细的旋回地层学分析。结果表明, 白垩纪大洋缺氧事件2(OAE 2)期间存在781~1150 a、188~242 a、79~126 a、38~50 a的周期信号。通过与过去9400年以来重建的太阳总辐照度(TSI)对比, 这些周期被解释为太阳周期中的Eddy周期(约1000 a)、de Vries-Suess周期(200~250 a)、Gleissberg周期(88~120 a), 其中38~50 a的周期虽然在全新世太阳活动记录中未发现, 但地质时期存在类似的周期, 认为可能是Bruckner周期(30~50 a)。

Bruckner周期仅在OAE 2期间存在, 这可能是由于不同的沉积环境导致不同时间段对该周期的差异性响应。结合深时中已发现的一些太阳周期记录, 本研究认为太阳活动在过去几十亿年中有效地影响了气候变化, 从而影响沉积过程。太阳活动对陆地气候和大气-海洋过程产生影响, 进而导致了海洋有机物含量、氧化还原条件和生物群落的差异。这些因素共同促成了北美西部内陆海白垩纪沉积物中毫米级明暗纹层的形成。上述研究成果可为深入了解OAE 2气候效应以及现今温室效应下的极端气候变化提供一定借鉴。

|

| 关 键 词: | 白垩纪 大洋缺氧事件2(OAE2) 百年周期 千年周期 太阳活动 |

| 收稿时间: | 2023-07-20 |

| 修稿时间: | 2023-09-30 |

| 本文献已被 万方数据 等数据库收录! |

| 点击此处可从《第四纪研究》浏览原始摘要信息 |

|

点击此处可从《第四纪研究》下载免费的PDF全文 |

|