| TRMM卫星对青藏高原东坡一次大暴雨强降水结构的研究 |

| |

| 作者姓名: | 王宝鉴 黄玉霞 魏栋 王基鑫 刘新伟 黄武斌 刘维成 杨晓军 |

| |

| 作者单位: | 1.半干旱气候变化教育部重点实验室, 兰州大学大气科学学院, 兰州, 730000 |

| |

| 基金项目: | 中国气象局气象预报业务关键技术发展专项(CMAHX20160214)、甘肃省气象局创新团队项目(GSQXCXTD-2017-01)、国家自然科学基金项目(41630426、91637106)、2015年国土资源部行业专项(201511053)、中国气象局预报员专项(CMAYBY2015-079)。 |

| |

| 摘 要: |

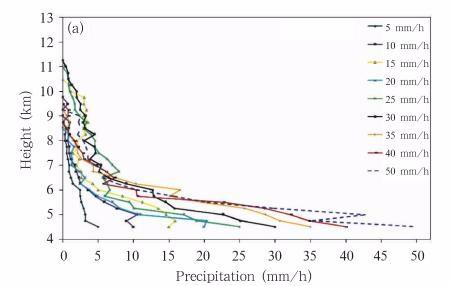

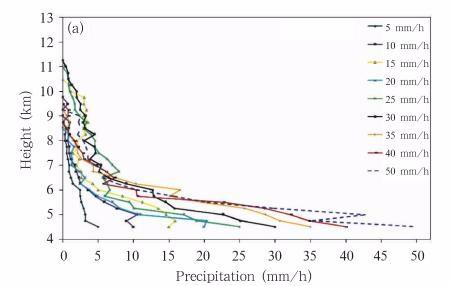

利用热带测雨卫星(TRMM)探测资料,NCEP、ERA-Interim再分析资料,结合C波段多普勒雷达和其他地面观测资料,研究了2013年7月21日发生在青藏高原东坡的一次大暴雨强降水结构。结果表明,高能、高湿的不稳定大气在700 hPa切变线及地面辐合线的触发下产生了此次大暴雨,降水具有明显的强对流性质。从水平结构来看,降水系统由成片的层云雨团中分散分布的多个对流性雨团组成,对流样本数远少于层云,但平均雨强是层云的4.7倍,对总降水的贡献达到25.6%;以超过10 mm/h雨强为强度标准,3个20-50 km、回波强度在45-50 dBz的β中尺度对流雨团零散地分布在主雨带中,对应 < 210 K的微波辐射亮温区和≥ 32 mm/h的地面强降水;对流降水的雨强谱集中在1-50 mm/h,其中20-30 mm/h的雨强对总雨强的贡献最大,这与中国东部降水有着显著区别,而90%的层云降水的雨强均小于10 mm/h。从垂直结构来看,对流降水云呈柱状自地面伸展,平均雨顶高度随地面雨强的增强而不断升高(5-12 km),强降水中心区域的质心在2-6 km;降水廓线反映出强降水系统中降水主要集中在6 km以下高度范围,且降水强度在垂直方向分布不均匀,对流降水和层云降水的强度随高度升高的总趋势是趋于减弱,但在一定高度范围内,对流降水强度随高度升高而增大,并且在多个地表雨强廓线中都有体现。此外,地基雷达的探测结果也表明了强降水的低质心特点及显著的逆风区演变特征,这是对TRMM PR探测的验证和补充。

|

| 关 键 词: | 暴雨 青藏高原 β中尺度 TRMM卫星 多普勒雷达 |

| 收稿时间: | 2017-02-20 |

| 修稿时间: | 2017-05-16 |

| 本文献已被 CNKI 等数据库收录! |

| 点击此处可从《气象学报》浏览原始摘要信息 |

|

点击此处可从《气象学报》下载免费的PDF全文 |

|