| 基于高频观测数据的徐闻青安湾海滩对台风“贝碧嘉”的响应研究 |

| |

| 引用本文: | 曾春华,朱士兵,李志强,等. 基于高频观测数据的徐闻青安湾海滩对台风“贝碧嘉”的响应研究[J]. 海洋学报,2020,42(11):100–111 doi: 10.3969/j.issn.0253-4193.2020.11.010 |

| |

| 作者姓名: | 曾春华 朱士兵 李志强 张会领 李高聪 |

| |

| 作者单位: | 1.广东海洋大学 海洋工程学院,广东 湛江 524088;;2.河海大学 港口海岸与近海工程学院,江苏 南京 210098;;3.广东海洋大学 电子与信息工程学院,广东 湛江 524088 |

| |

| 基金项目: | 广东海洋大学创新强校项目;国家自然科学基金 |

| |

| 摘 要: |

风暴是造成海滩剧烈变化的重要因子。由于观测环境的恶劣,目前极少有风暴过程中海滩响应的现场高频观测工作。

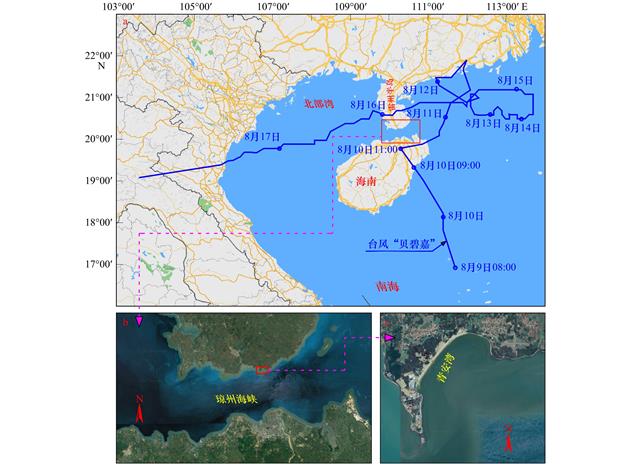

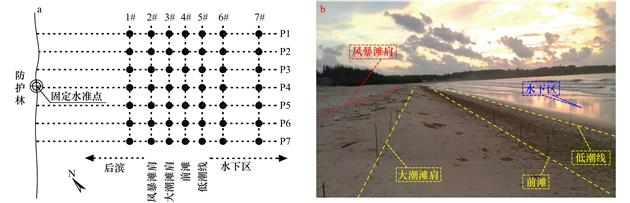

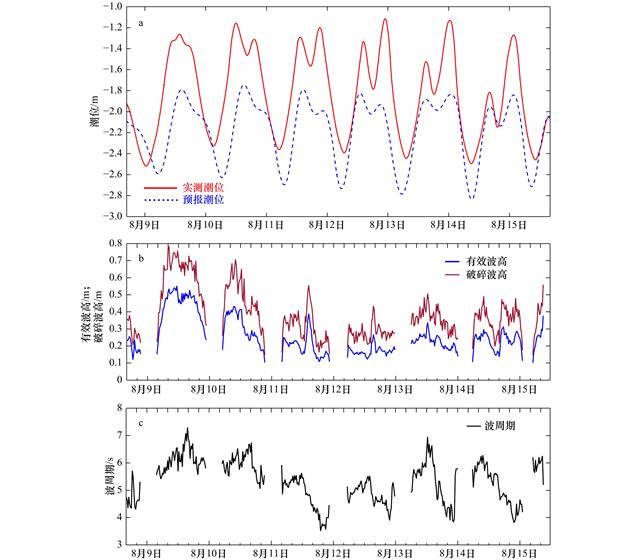

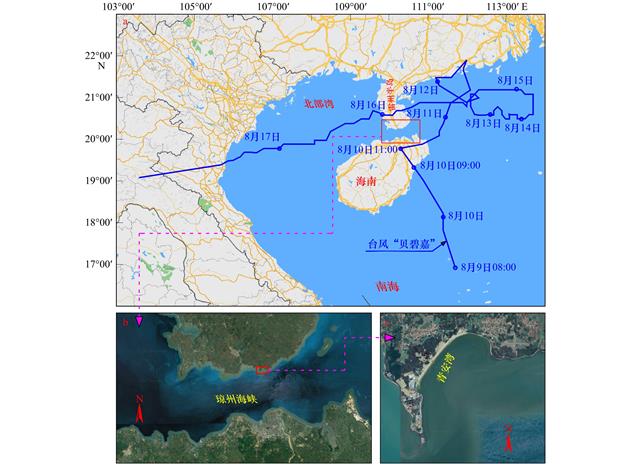

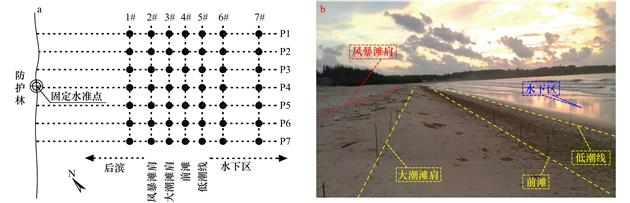

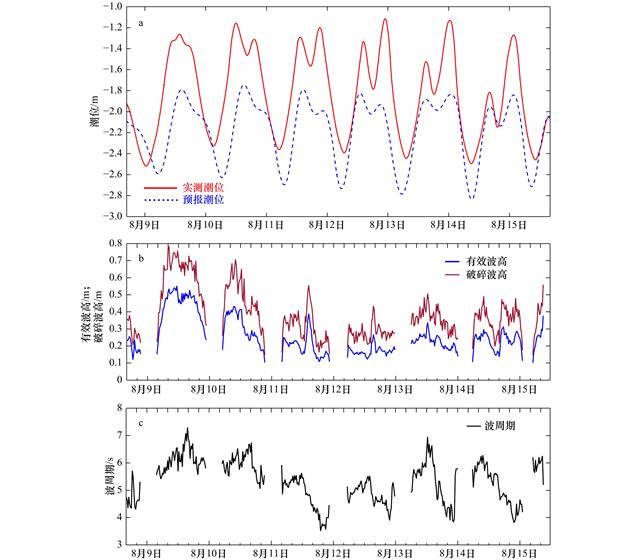

本研究在2018年台风“贝碧嘉”期间对徐闻青安湾海滩开展了历时6天半的高频观测,获得了全时水动力要素和164组逐时海滩滩面高程变化数据。通过分析表明:(1)青安湾海域风暴增水及波浪受控于海南岛−雷州半岛特有的地形地貌和台风“贝碧嘉”的多变路径,增水稳定在0.38~0.5 m之间,而波高先由0.78 m衰减至0.43 m,再增加至0.56 m;(2)海滩剖面地形变化总体表现为滩肩侵蚀,形成水下沙坝,滩肩响应过程分为快速向下侵蚀、缓慢侵蚀至最大值、振荡回淤恢复3个阶段,台风期间滩肩振荡恢复幅度可达最大侵蚀深度的1/4;(3)海滩的风暴响应过程主要由4个模态耦合而成:第一模态体现大潮滩肩侵蚀生成水下沙坝过程;第二模态体现风暴滩肩侵蚀,补偿大潮滩肩侵蚀位置和进一步促进沙坝形成过程;第三模态揭示了波浪二次破碎位置的上冲流和离岸底流使泥沙发生双向输移过程;第四模态表明台风大浪使得碎波带内泥沙大量悬浮,在沿岸流和离岸流作用下部分悬沙进入深水区,可能造成海滩泥沙的永久亏损。

|

| 关 键 词: | 高频观测 青安湾 贝碧嘉 海滩响应 模态 |

| 收稿时间: | 2019-09-05 |

| 修稿时间: | 2019-11-07 |

| 本文献已被 万方数据 等数据库收录! |

| 点击此处可从《海洋学报》浏览原始摘要信息 |

|

点击此处可从《海洋学报》下载免费的PDF全文 |

|