| 风速垂直切变对于对流的发展和结构的影响 |

| |

| 引用本文: | 张夕迪, 胡艺, 张芳, 等. 2023. 华北地区两次低涡暴雨过程降水特征和成因对比分析[J]. 大气科学, 47(5): 1593−1610. DOI: 10.3878/j.issn.1006-9895.2212.22060 |

| |

| 作者姓名: | 张夕迪 胡艺 张芳 靳双龙 符娇兰 郝莹 张仙 |

| |

| 作者单位: | 1.国家气象中心, 北京100081;2.南京大学大气科学学院中尺度灾害性天气教育部重点实验室, 南京210044;3.新能源与储能运行控制国家重点实验室(中国电力科学研究院有限公司), 北京100192;4.淮河流域气象中心(安徽省气象台), 合肥230031;5.中国民用航空华北地区空中交通管理局气象中心, 北京100621 |

| |

| 基金项目: | 国家电网有限公司总部科技项目5200-201955490A-0-0-00,国家气象中心青年基金Q202203 |

| |

| 摘 要: |

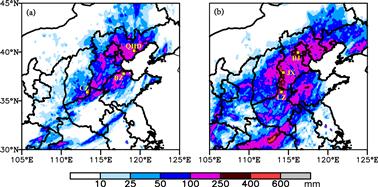

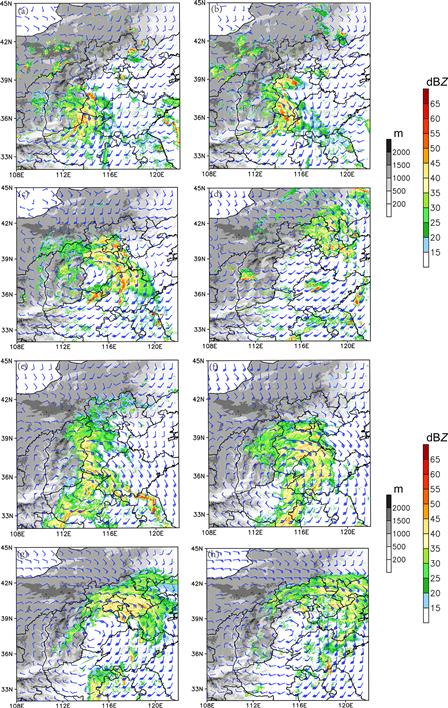

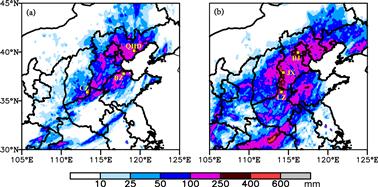

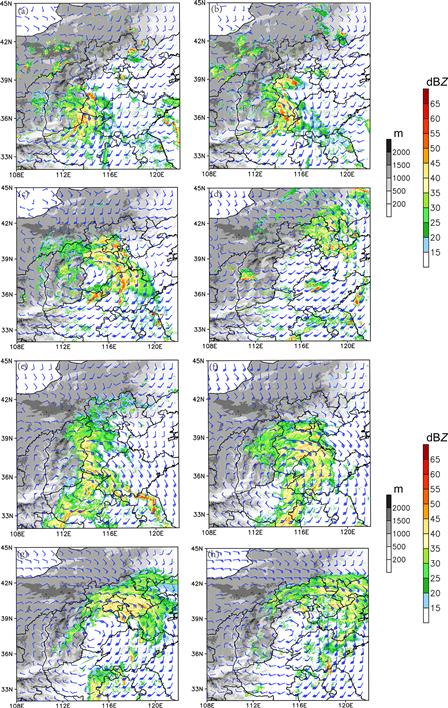

本文利用多种观测资料和ERA-5再分析资料对2021年7月11~13日(过程1)和2016年7月19~21日(过程2)华北地区两次低涡暴雨过程的降水特征和成因进行了对比分析。结果表明:这两次暴雨过程均发生在南亚高压东伸加强、副热带高压西伸北抬、中纬度西风带低涡系统东移北上发展、下游高压坝稳定维持的环流背景下,但过程1的累计雨量、降雨强度、影响范围、持续时间和极端性均不及过程2。两次过程的低空急流差异明显,过程1以低涡南侧的西南急流为主,过程2不仅西南急流更强,低涡北侧的偏东风急流同样显著,低层偏东风在太行山东麓地形的作用下产生了更明显的强降水。

两次过程的低涡强度、结构及路径存在明显差别,过程1的低涡发展较为浅薄,仅在对流层中低层存在明显的正涡度,且在过程后期移动速度较快,一路沿太行山北上并最终在河北北部消散;而过程2的低涡更为深厚,后期在河北西南部稳定少动直至消散。两次过程的阶段性发展特征也存在一定差异,在第一阶段,过程1的低层辐合主要出现在低涡中心附近的山西南部至河南北部,而过程2的辐合主要出现在低涡北侧偏东风急流与地形交界处的河北西部地区;在第二阶段中,两次过程均出现了类似于台风螺旋雨带结构的低涡螺旋型对流雨带,但过程1主要出现在低涡东侧,而过程2主要发生在低涡北侧,这可能是由于水平涡度旋度、差动垂直涡度平流、暖平流以及非绝热加热的分布差异导致的;在第三阶段,过程1的低涡已移至华北北部,低涡中心附近的强辐合配合不稳定层结和地形抬升产生了较强降雨;而过程2的低涡仍然位于河北西部,低涡东北侧的暖切变辐合不及过程1,但对流不稳定层结更深厚,从而产生了更强的垂直上升运动及更强的降雨。上述结论有助于理解两次暴雨过程的时空分布和强度差异及可能成因。

|

| 关 键 词: | 华北低涡暴雨 低涡结构 地形降水 螺旋型对流雨带 对流不稳定 |

| 收稿时间: | 2022-03-31 |

|

| 点击此处可从《大气科学》浏览原始摘要信息 |

|