|

|||||

|

|

| 2011年日本MW9.0地震震后形变机制与震源区总体构造特征 | |

| 引用本文: | 刘泰, 付广裕, 周新, 苏小宁. 2017. 2011年日本MW9.0地震震后形变机制与震源区总体构造特征. 地球物理学报, 60(9): 3406-3417, doi: 10.6038/cjg20170911 |

| 作者姓名: | 刘泰 付广裕 周新 苏小宁 |

| 作者单位: | 1. 中国地震局地震预测重点实验室(中国地震局地震预测研究所), 北京 100036; 2. 中国科学院计算地球动力学重点实验室, 北京 100049 |

| 基金项目: | 国家自然科学基金(41574071),国家国际科技合作专项项目(2015DFR21100),中国地震局地震预测研究所基本科研业务费专项(2016IES010204)联合资助. |

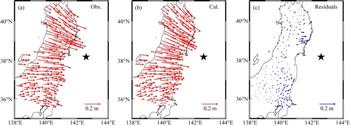

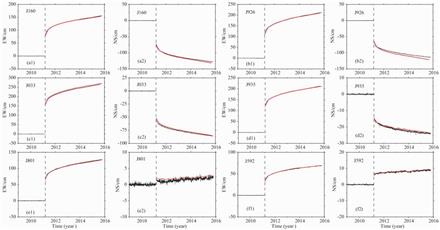

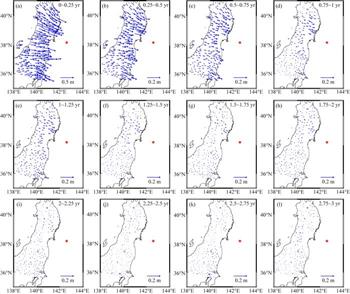

| 摘 要: |  本文利用较为完备的球体位错理论,结合4.5年的震后位移数据,优化了2011年日本MW9.0地震震源区岩石圈弹性层厚度与地幔黏滞性因子,更新了该强震断层余滑时空演化过程.首先,基于日本列岛215个均匀分布的GPS连续观测站震前2年与震后4.5年的观测数据,提取了2011年日本MW9.0地震引起的震后位移时空变化;接着,依据断层余滑衰减相对较快的特点,利用黏弹性球体位错理论对震后3~4.  |

| 关 键 词: | 2011年日本MW9.0地震 球体位错理论 地幔黏滞性松弛 断层余滑 震后位移 |

| 收稿时间: | 2016-09-30 |

| 修稿时间: | 2016-11-24 |

| 点击此处可从《地球物理学报》浏览原始摘要信息 | |

| 点击此处可从《地球物理学报》下载全文 | |