| 陕北靖边庙梁遗址浮选结果与分析 |

| |

| 引用本文: | 傅文彬, 邸楠, 邵晶, 胡松梅, 杨瑞琛, 赵志军. 陕北靖边庙梁遗址浮选结果与分析[J]. 第四纪研究, 2022, 42(1): 119-128. doi: 10.11928/j.issn.1001-7410.2022.01.10 |

| |

| 作者姓名: | 傅文彬 邸楠 邵晶 胡松梅 杨瑞琛 赵志军 |

| |

| 作者单位: | 1. 西北大学文化遗产学院, 陕西 西安 710127; 2. 陕西省考古研究院, 陕西 西安 710054; 3. 中国社会科学院考古研究所, 北京 100101 |

| |

| 基金项目: | 国家社会科学基金重大项目(批准号:18ZDA218); |

| |

| 摘 要: |

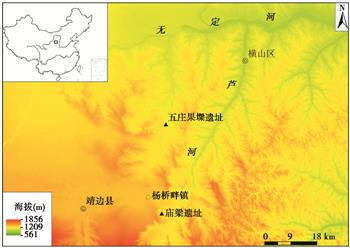

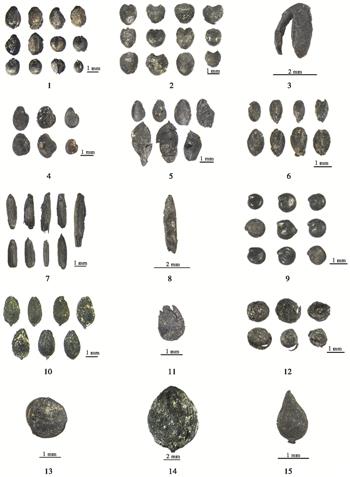

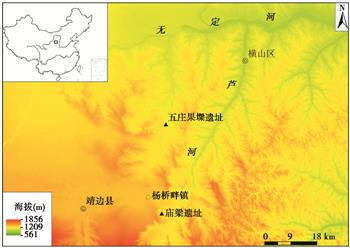

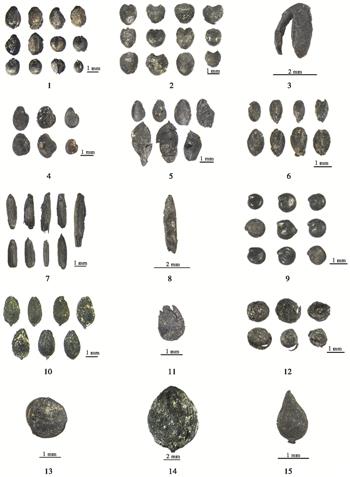

庙梁遗址是陕北地区仰韶晚期至龙山时期的一处聚落遗址, 其出土遗存开启的龙山时代后期"双鋬鬲陶器体系"被认为是石峁文化的重要源头。在发掘过程中对房址、灰坑、灶址等遗迹共采得土样32份, 共计143.5 L, 其中包括仰韶晚期的样品14份, 共67 L; 龙山时期的样品18份, 共76.5 L。通过对庙梁遗址开展的浮选工作, 发现了23个种属的植物种子, 包括粟、黍两种农作物, 以及胡枝子属、草木犀、藜属、虫实属、猪毛菜属、狗尾草、野燕麦、大麻、酸枣等其他植物种子, 共计35913粒。浮选结果显示, 庙梁先民发展以粟、黍为主的旱作农业, 其中粟的地位较高, 这一结构从仰韶晚期到龙山时期没有改变。豆科植物的高出土概率表明庙梁周边的植被条件适宜发展牧业。

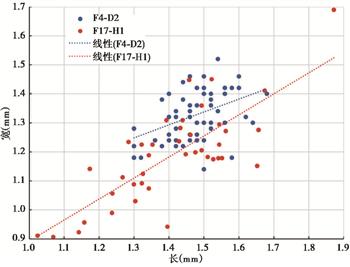

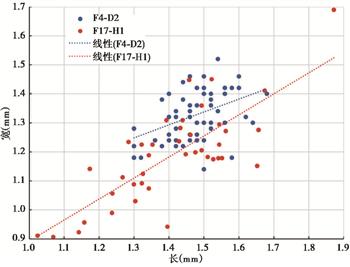

结合动物考古的研究结果, 庙梁先民在仰韶晚期以农业为主; 进入龙山时期后, 以牛、羊的传入为契机, 牧业也迅速地发展起来, 这种农牧兼营的情况与木柱柱梁等遗址比较相似。这一时期生计策略的变化, 可能是当时人类面临气候波动时的对策之一。房址F4内柱洞D2出土植物遗存十分特殊, 反映出房址F4与粮食加工或消费有关。D2本身可能是一个先于房址废弃的柱洞, 也可能是一类少见的地臼, 结合民族学材料来看, 后者的可能性更大。另外, 庙梁遗址出土了27530粒藜属种子, 有可能是人为收集利用的结果。

|

| 关 键 词: | 庙梁遗址 陕北地区 仰韶时代 龙山时代 旱作农业 |

| 收稿时间: | 2021-08-10 |

| 修稿时间: | 2021-10-25 |

| 本文献已被 维普 万方数据 等数据库收录! |

| 点击此处可从《第四纪研究》浏览原始摘要信息 |

|

点击此处可从《第四纪研究》下载免费的PDF全文 |

|