| 长江上游地区滑坡分布特征及主要控制因素探讨 |

| |

| 引用本文: | 高志良, 解明礼, 巨能攀, 黄细超, 彭涛, 何朝阳. 堆积层滑坡多源遥感动态演变特征分析研究[J]. 武汉大学学报 ( 信息科学版), 2024, 49(8): 1482-1491. DOI: 10.13203/j.whugis20220149 |

| |

| 作者姓名: | 高志良 解明礼 巨能攀 黄细超 彭涛 何朝阳 |

| |

| 作者单位: | 1.大连理工大学海岸和近海工程国家重点实验室,辽宁大连,116023;2.大连理工大学岩石破裂与失稳研究所,辽宁大连,116023;3.国能大渡河流域水电开发有限公司,四川成都,610093;4.成都理工大学地质灾害防治与地质环境保护国家重点实验室,四川成都,610059;5.四川省地质调查院稀有稀土战略资源评价与利用四川省重点实验室,四川成都,610081 |

| |

| 基金项目: | 四川省科技计划(2022YFG0183);地质灾害防治与地质环境保护国家重点实验室自主研究课题(SKLGP2020Z006)。 |

| |

| 摘 要: |

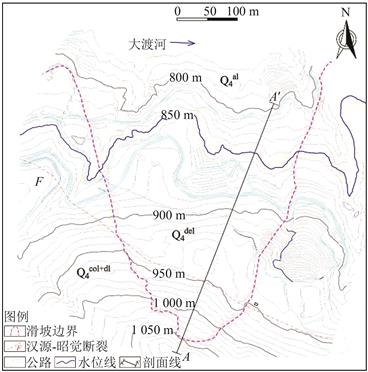

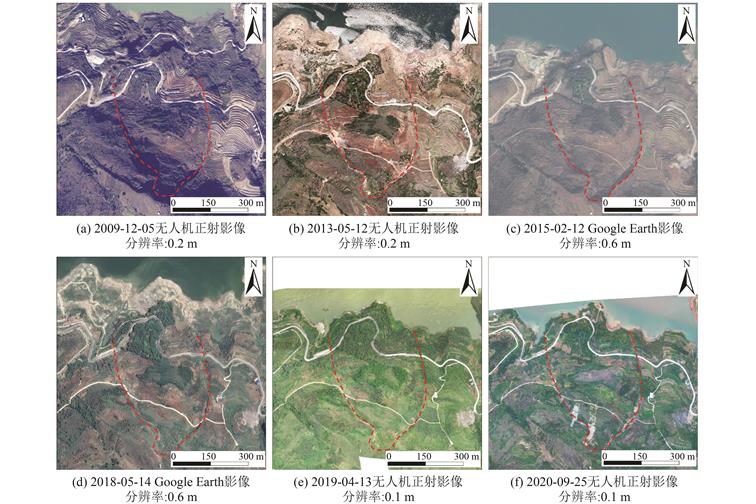

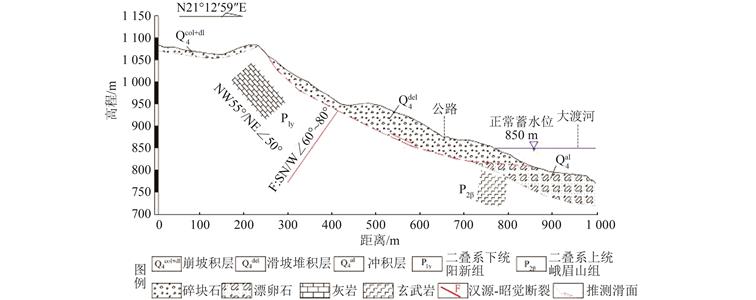

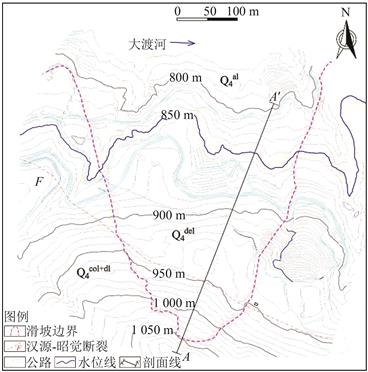

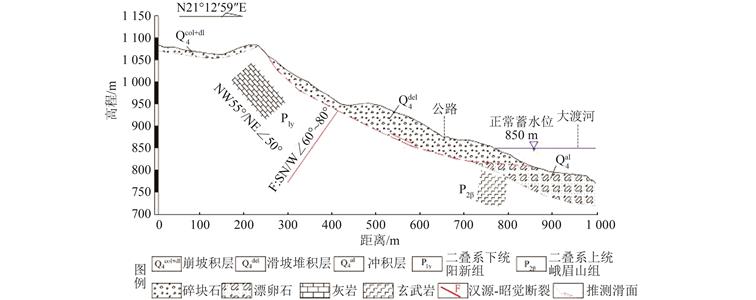

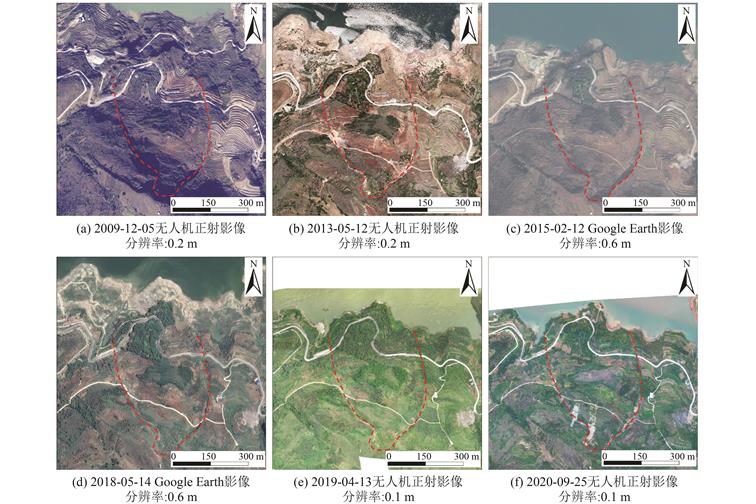

堆积层滑坡随库水位变动的响应规律是一个重要的研究课题,以往研究多采用地表位移实时监测数据耦合库水位数据开展分析,然而大多库岸边坡不具有开展专业监测的条件,这给滑坡的历史变形追溯带来一定困难。采用星载与机载平台多源立体化观测技术,从多角度、多尺度监测瀑布沟水电站红岩子滑坡从蓄水至今10余年的变形演化规律。

综合研究表明,红岩子滑坡这类蓄水、降雨诱发的蠕滑-拉裂式滑坡具有典型的长期性、缓慢性与季节性特征;长时间序列合成孔径雷达能够较为准确地捕捉到这些特征信息;多期次光学遥感影像比对分析可较为直观地显现出滑坡不同位置宏观变形破坏特征的差异性,机载LiDAR获取的地表点云信息进行植被剔除后可准确识别出长期蠕滑的滑坡要素变化,在以上工作基础上结合地质条件与地表滑坡调查开展工程地质分析,最终研判出滑坡成因机制、变形模式与未来发展趋势。该研究可为类似工程案例研究提供科学的思路和方法,对蓄水诱发的缓慢蠕滑型滑坡的防治提供一定参考。

|

| 关 键 词: | 堆积层滑坡 蠕滑变形 变形演化 多源立体观测 数据融合 |

| 收稿时间: | 2022-07-20 |

|

| 点击此处可从《武汉大学学报(信息科学版)》浏览原始摘要信息 |

|

点击此处可从《武汉大学学报(信息科学版)》下载免费的PDF全文 |

|