| 季节内印度洋-西太平洋对流涛动对次季节-季节尺度大气可预报性的影响 |

| |

| 引用本文: | 胡榕, 李建平, 侯兆禄. 季节内印度洋-西太平洋对流涛动对次季节-季节尺度大气可预报性的影响[J]. 热带气象学报, 2024, 40(1): 85-100. doi: 10.16032/j.issn.1004-4965.2024.010 |

| |

| 作者姓名: | 胡榕 李建平 侯兆禄 |

| |

| 作者单位: | 1.中国海洋大学深海圈层与地球系统前沿科学中心/物理海洋教育部重点实验室/海洋与大气学院/未来海洋学院,山东 青岛 266100;2.青岛海洋科学与技术国家实验室海洋动力过程与气候功能实验室,山东 青岛 266237;3.广东省气象台,广东 广州 510641 |

| |

| 基金项目: | 国家自然科学重点基金42130607崂山实验室科技创新项目LSKJ202202600山东省自然科学基金重大基础研究项目ZR2019ZD12国家自然科学基金42005049 |

| |

| 摘 要: |

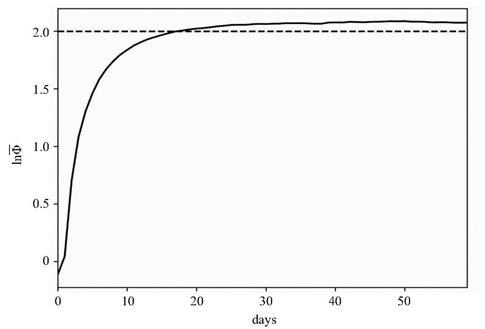

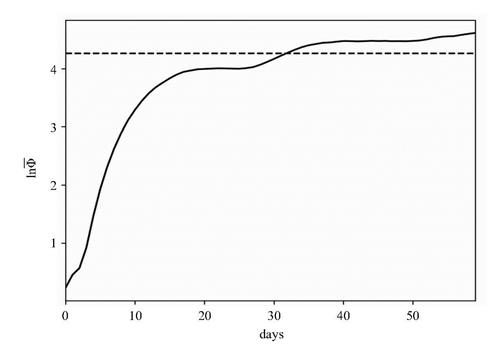

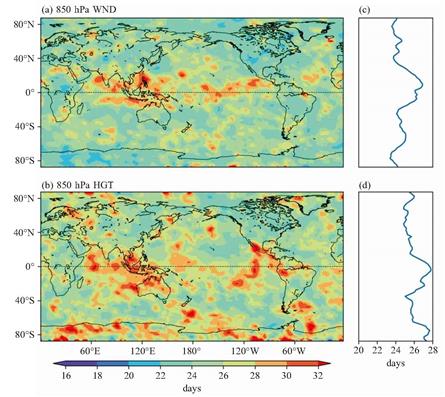

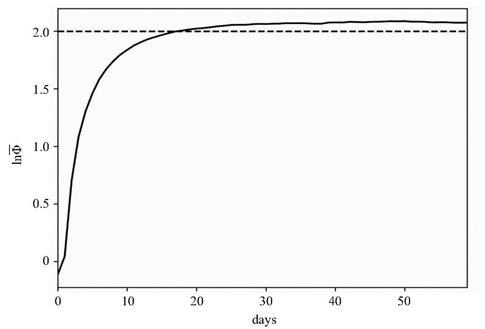

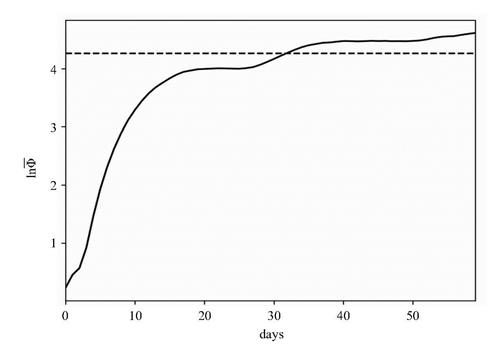

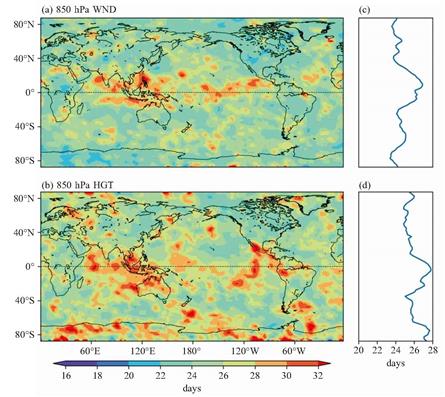

利用非线性局部Lyapunov指数和条件非线性局部Lyapunov指数定量估计了季节内印度洋-西太平洋对流涛动(IPCO)和实时多变量Madden-Julian指数(RMM指数)可预报期限,量化了季节内IPCO对S2S尺度大气可预报性的贡献,深入研究了季节内IPCO演变下S2S尺度可预报期限空间分布的变化规律。结果表明:(1)与RMM指数相比,季节内IPCO指数可预报性更强,可预报期限达到31天左右,比RMM指数高出2周以上;(2)印度洋-西太平洋区域S2S尺度大气可预报性最强,可预报期限达到30天以上,其中季节内IPCO是该地区的主要可预报性来源之一,其贡献达到6天,占总可预报期限的25%以上;(3)随着季节内IPCO的演变,印度洋-西太平洋地区S2S尺度大气可预报性有空间结构变化,表现为可预报期限异常的传播和振荡。S2S尺度大气可预报期限正负异常沿季节内IPCO传播路径,一支以赤道中西印度洋为起点北传至印度半岛,一支向东传播,经过海洋性大陆到赤道西太平洋后向北传播,到达日本南部。

同时,可预报性异常的传播在在东印度洋和西太平洋表现出反向变化的特征,形成东西两极振荡,当季节内IPCO向正位相发展时,东印度洋具有更强的可预报性,西太平洋具有更弱的可预报性,反之亦然。季节内IPCO的发展(衰退)可使东印度洋(西太平洋)S2S尺度大气可预报性更强,表明模式预报技巧对此具有更大的提升空间。

|

| 关 键 词: | 季节内印度洋-西太平洋对流涛动(IPCO) S2S尺度可预报性 热带季节内振荡 非线性局部Lyapunov指数 |

| 收稿时间: | 2022-06-30 |

| 修稿时间: | 2023-12-18 |

|

| 点击此处可从《热带气象学报》浏览原始摘要信息 |

|

点击此处可从《热带气象学报》下载免费的PDF全文 |

|