| 摘 要: |

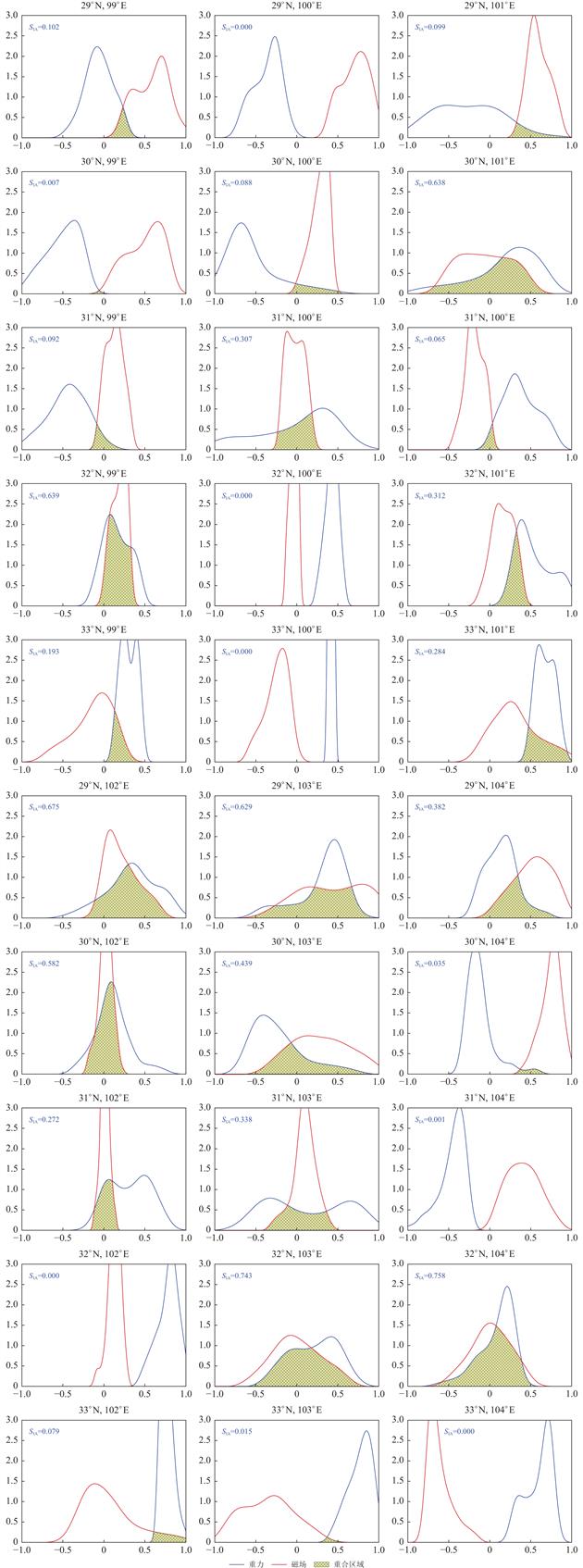

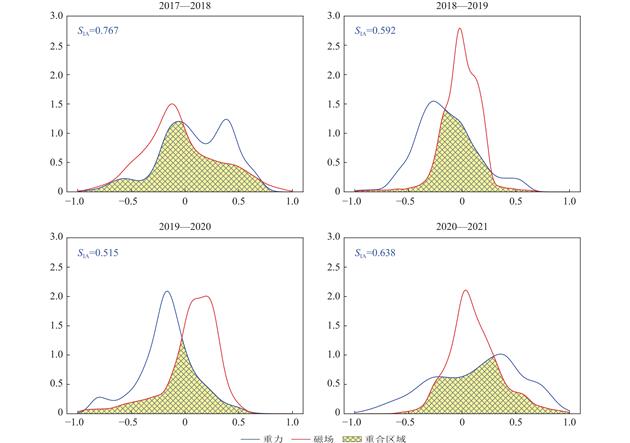

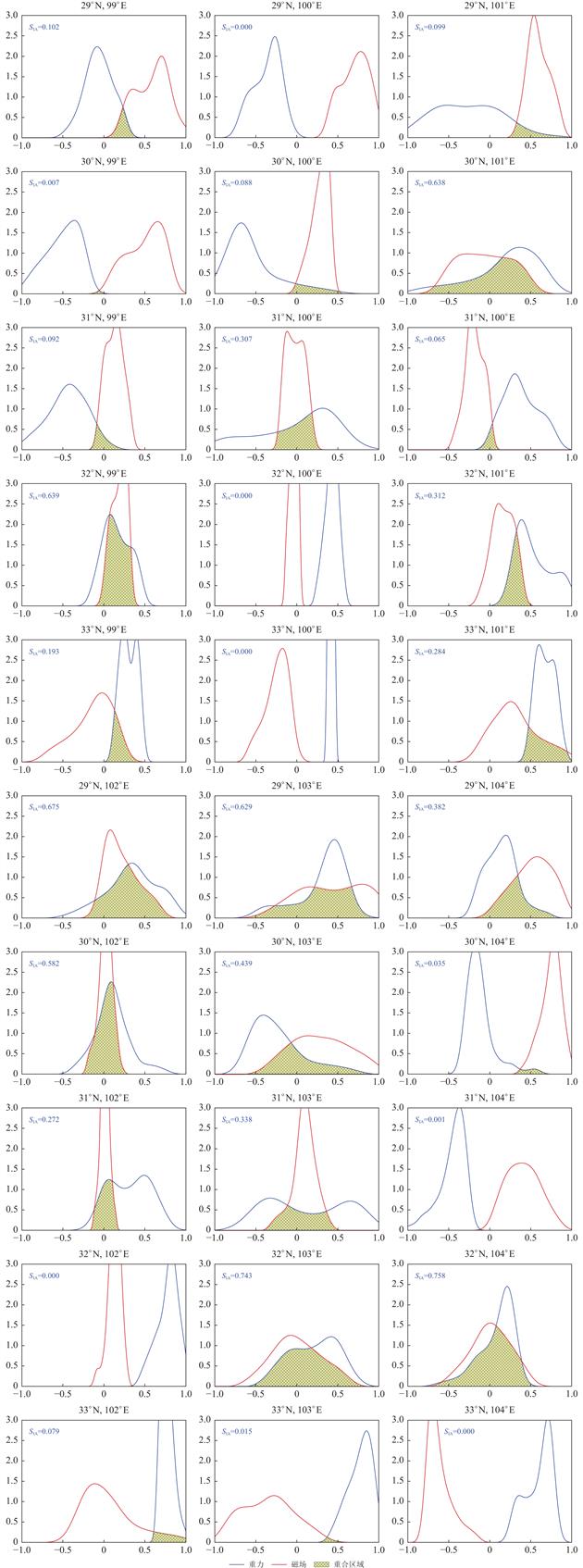

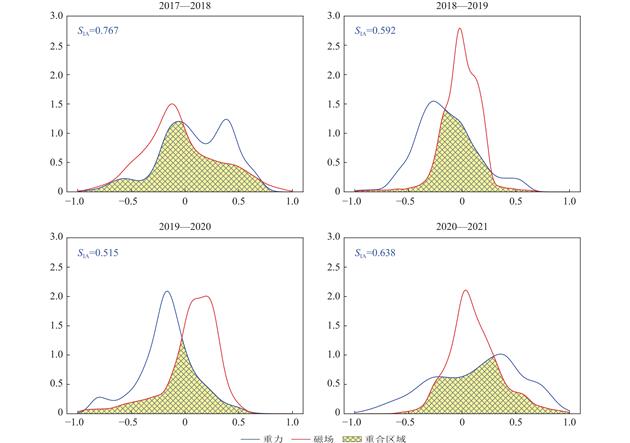

利用川西地区2017—2021年多期地面重力观测和地磁观测资料,对马尔康MS6.0地震进行分析,并使用重磁场年变归一化融合分析结果对地震的发震位置进行分析,获得了融合分析结果和马尔康地震要素之间的相关关系。结果表明:区域重力场异常变化与川西地区断裂带在空间上关系密切,马尔康震中地区重力场变化较为微弱,变化量等值线始终在零值线左右,但在周边地区变化剧烈;岩石圈磁场年变化结果显示,震前岩石圈磁场水平矢量从区域整体弱变,到震中持续弱变和外围整体趋同后反向弱变,弱变量级较小且方向散乱;融合归一化震前一年期重磁场年变化数据,根据核密度曲线的重叠范围和峰值差较小的条件,可以判定出强震发震的区间范围(30°N~33°N,101°E~104°E),2022年6月芦山MS6.1和马尔康MS6.0地震就发生在该区间范围内。进一步将川西地区按1°×1°的格网划分后,马尔康地区重磁变化核密度曲线峰值差逐年减小,并在发震前重力变化和地磁变化峰值差达到最小。

马尔康地区重力场和岩石圈磁场的磁化率变化在孕震过程中逐年趋于一致,证明了区域内存在物质和能量的交换和动力作用,引起了活动断层物质变迁和构造变形,在地表产生了相应的重力变化和岩石圈内磁场变化。重磁场的年变融合分析对强震发震位置的判定具有一定的指导意义。

|