| 东海洋陆过渡带中—新生代构造变形及动力学机制 |

| |

| 引用本文: | 杨传胜, 杨长清, 杨艳秋, 孙晶, 颜中辉, 王建强. 东海洋陆过渡带中—新生代构造变形及动力学机制[J]. 海洋地质与第四纪地质, 2020, 40(1): 71-84. doi: 10.16562/j.cnki.0256-1492.2019080201 |

| |

| 作者姓名: | 杨传胜 杨长清 杨艳秋 孙晶 颜中辉 王建强 |

| |

| 作者单位: | 1.中国地质调查局青岛海洋地质研究所,青岛 266071;; 2.青岛海洋科学与技术国家实验室海洋矿产资源评价与探测技术功能实验室,青岛 266237 |

| |

| 基金项目: | 中国地调局项目;国家自然科学基金 |

| |

| 摘 要: |

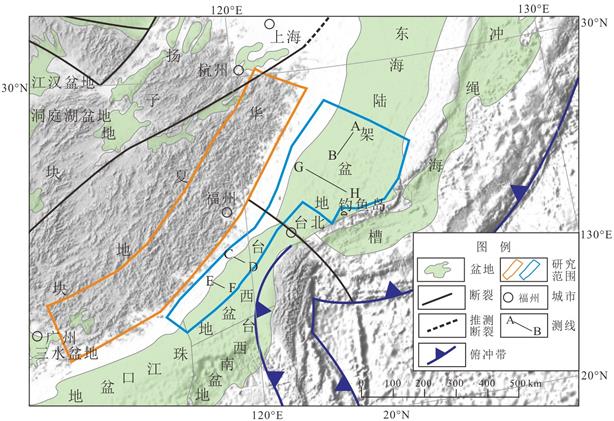

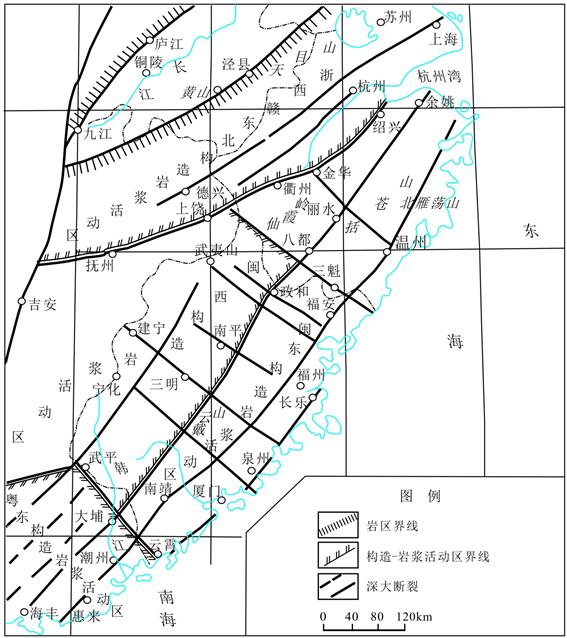

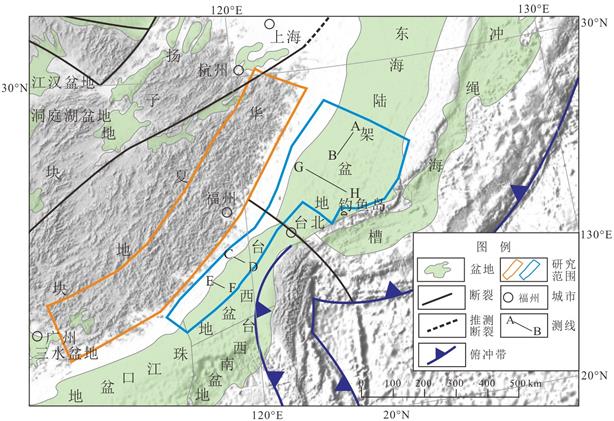

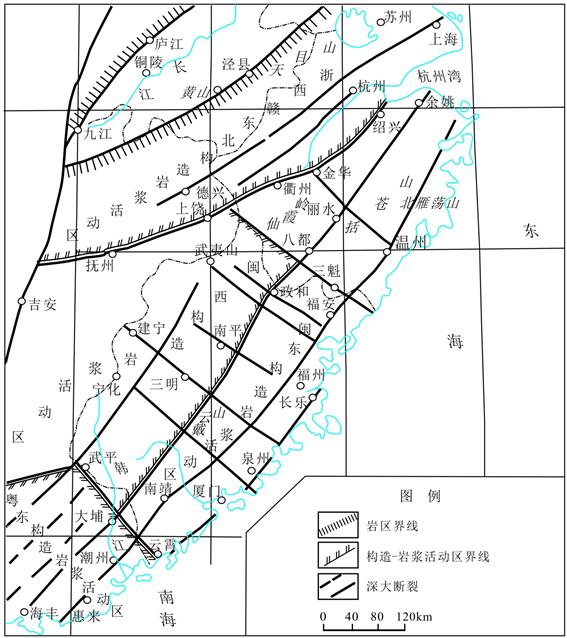

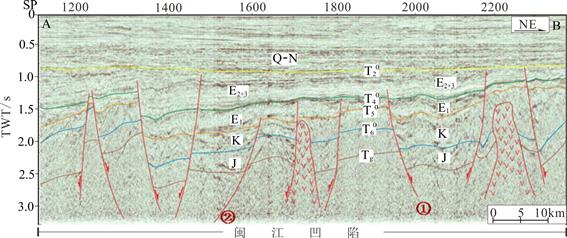

洋陆过渡带为大陆与大洋相互作用的重要地区,是研究大洋与大陆地球演化过程、动力学机制的关键,西太平洋及邻区是全球范围内开展洋陆过渡带研究的最理想实验室。东海陆架盆地及邻区整体位于华南陆块东部,中、新生代以来遭受了多期复杂的板块碰撞、俯冲、弧后拉张等影响,完整保留了该时期的构造变形,记录了丰富的洋陆过渡带地质信息。基于近10年来获取的陆域实测资料、海区地球物理数据,综合前人中、新生界研究成果,运用海-陆对比等方法,以东海陆架盆地南部及邻域为研究区,梳理了毗邻陆域中、新生界构造变形,识别出4大区域不整合面、划分了4大主要构造层,总结了区内6个构造岩浆期发育及5大区域断裂展布。

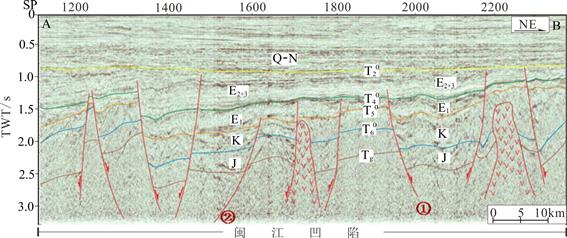

同时,重新梳理了海域中、新生界地层格架,细化出5类构造样式与12种构造组合,分析了断裂、火成岩,其中断裂主要沿NE−NNE、NW向展布,兼有少量沿EW向发育的小规模断裂,岩浆岩多期次活动,主要为燕山期与喜山期。结合数值模拟,认为慢速拉伸模式较为符合研究区中生代构造环境,板片俯冲造成的局部含水地幔熔融可能为区内岩浆岩的主要成因,详细划分了区内构造演化与盆地类型。

|

| 关 键 词: | 中—新生界 构造变形 动力学机制 东海陆架盆地 洋陆过渡带 |

| 收稿时间: | 2019-08-02 |

| 修稿时间: | 2019-10-12 |

| 本文献已被 CNKI 万方数据 等数据库收录! |

| 点击此处可从《海洋地质与第四纪地质》浏览原始摘要信息 |

|

点击此处可从《海洋地质与第四纪地质》下载免费的PDF全文 |

|