| 引用本文: | 史江峰, 史逝远, 马晓琦, 赵业思, 张伟杰, 王博闻. 我国东南和华北季风区树轮气候和环境变化研究进展[J]. 第四纪研究, 2018, 38(6): 1471-1486. doi: 10.11928/j.issn.1001-7410.2018.06.14 |

| 摘 要: |

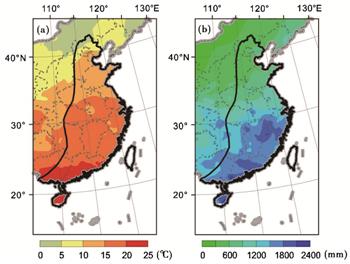

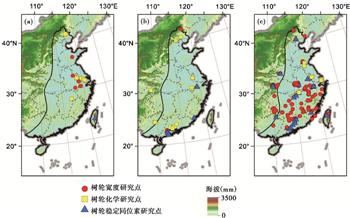

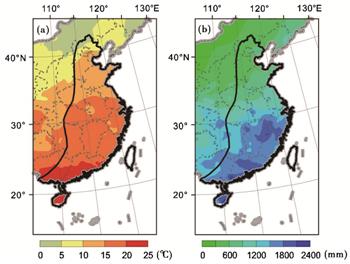

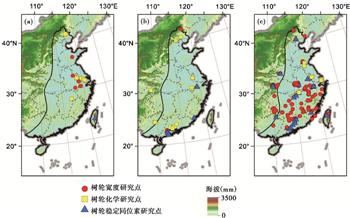

我国东南和华北季风区的树木年轮学研究已经经历了30多年的风雨历程,取得了显著的成效,总体上可以分为3个阶段。第一阶段为1990年代及之前,主要工作为树轮宽度和树轮化学。树轮宽度研究引入了交叉定年技术,但对树木生长对气候响应的规律认识不明确;树轮化学方面建立了树轮与树下土壤之间金属元素含量的对数线性关系方程,为采用树轮中金属元素恢复环境污染史打下了良好基础。第二阶段为2000年代,树轮宽度研究在东南地区缓慢发展,在华北地区发现树木生长受到水分胁迫;树轮化学方面开始尝试建立污染历史与污染源之间的关系。这段时间一个显著的进展是树轮碳同位素研究的开展,认识到树轮碳同位素包含大气CO2浓度与气候要素信息。第三阶段为2010年以来,这段时期树轮宽度研究取得了爆发式增长,大量研究发现中低海拔树木生长对冷季温度显著响应、中高海拔对暖季温度显著响应,还有一些样点的树木生长同时受到冷季和暖季温度的影响,东南地区仅有零星点上的树木生长受到水分条件的制约,而华北地区树木生长主要受到水分的胁迫;同时,引入树轮氧同位素的研究工作,氧同位素主要反映暖季的水分条件,对具体过程也给予了较多关注;树轮化学有了一定的发展,但是仍需要开展大量的测试工作,才能解决测试数据的可重复性、元素的横向迁移等污染史重建研究中的关键问题。

|