| 古环境DNA与环境考古 |

| |

| 引用本文: | 顾政权, 王昱程, 刘勇勤, 杨晓燕, 陈发虎. 古环境DNA与环境考古[J]. 第四纪研究, 2020, 40(2): 295-306. doi: 10.11928/j.issn.1001-7410.2020.02.01 |

| |

| 作者姓名: | 顾政权 王昱程 刘勇勤 杨晓燕 陈发虎 |

| |

| 作者单位: | 1. 中国科学院青藏高原研究所, 北京 100101; 2. 中国科学院大学, 北京 100049; 3. The Globe Institute, University of Copenhagen, Copenhagen, Denmark 1350; 4. 中国科学院青藏高原地球科学卓越创新中心, 北京 100101; 5. 兰州大学资源环境学院, 教育部西部环境重点实验室, 甘肃 兰州 730000 |

| |

| 基金项目: | 国家自然科学基金重点项目(批准号:41930323);国家自然科学基金面上项目(批准号:41771231);第二次青藏高原综合考察研究项目(批准号:2019QZKK0601);国家留学基金管理委员会项目(批准号:201904910330)共同资助. |

| |

| 摘 要: |

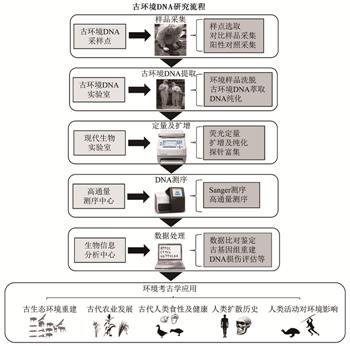

古环境DNA(ancient environmental DNA,简称ancient eDNA)指保存于古环境样品中的生物古DNA(ancient DNA,简称aDNA)。与直接从古代生物遗存内获取的单一物种古DNA不同,古环境DNA为多种生物的混合DNA,常常以小片段DNA分子形式吸附在腐殖质和矿物颗粒上,主要从粪化石、牙结石、肠道残留物、冰川、冻土、泥炭、湖泊、海洋、洞穴和遗址沉积物等环境样品中获得。古环境DNA研究自1998年开始兴起,经历了早期的DNA条形码(DNA barcoding)古代物种鉴定,到DNA宏条形码(DNA metabarcoding)古代生物类群恢复,再到近期的鸟枪法宏基因组(shotgun metagenomic)古生态系统重建等发展历程,目前已形成了完善的研究体系,可以完成对古环境样品中大部分动物、植物和微生物物种的检测。相比于传统的动植物化石形态鉴定手段,古环境DNA研究具有样品用量少、方法简单快捷、不依赖于化石、一次实验可以确定大量物种信息等优势。目前,国际上的古环境DNA研究在古生态环境重建、古代农业发展、古代人类食性、人类扩散历史和人类活动对环境影响等环境考古领域的应用都取得了良好的进展并发表了大量成果,但国内相关研究还少有报道。本文综述了古环境DNA技术的发展、研究方法、应用方向及存在的问题等内容,认为随着古环境DNA研究技术的日趋完善,其在环境考古学中的应用前景也将更加广阔。

|

| 关 键 词: | 古环境DNA 环境考古 宏条形码 宏基因组学 古生态 |

| 收稿时间: | 2019-09-21 |

| 修稿时间: | 2019-12-31 |

| 本文献已被 维普 等数据库收录! |

| 点击此处可从《第四纪研究》浏览原始摘要信息 |

|

点击此处可从《第四纪研究》下载免费的PDF全文 |

|