| 摘 要: |

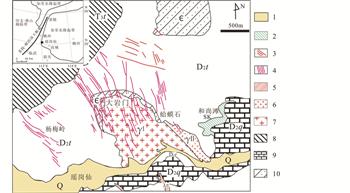

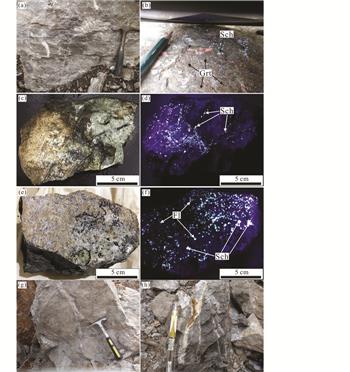

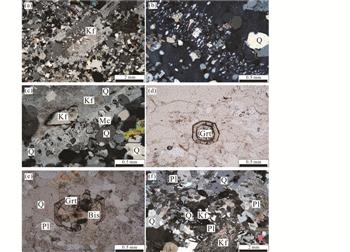

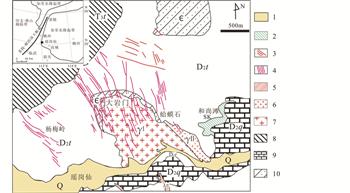

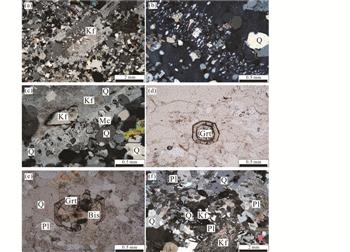

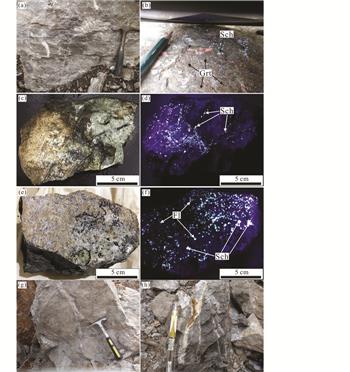

湖南瑶岗仙超大型钨矿床位于南岭成矿带中段,主要由石英脉型黑钨矿矿脉和矽卡岩型白钨矿矿体组成。前人对瑶岗仙石英脉型黑钨矿矿体开展了较为详细研究,但对矽卡岩型白钨矿的研究则相对较少,有关其矿体特征、成矿过程及其与石英脉型矿化的成因联系尚不清楚。本文在矿床地质研究基础上,将瑶岗仙矽卡岩型钨矿床分为早期石榴子石-透辉石-白钨矿阶段(Ⅰ)和晚期碳酸盐-硫化物-白钨矿阶段(Ⅱ),并重点针对两个阶段的白钨矿开展了矿物学、元素地球化学、成矿流体地球化学研究,进而厘定了矽卡岩型白钨矿的成矿过程。结果显示,Ⅰ阶段白钨矿的Mo含量(1648×10-6~3310×10-6)明显高于Ⅱ阶段白钨矿的Mo含量(816×10-6~1725×10-6),且Ⅰ阶段白钨矿的稀土配分具明显的MREE和HREE亏损特征,指示早期矽卡岩阶段成矿流体具有相对高的氧化条件。

两阶段的流体包裹体具有相似的δ18O值(7.7‰~9.8‰和7.4‰~8.9‰)和δD值(-53‰~-60‰),表明成矿流体均主要来源于花岗质岩浆,而大气降水与岩浆流体的混合程度低于其他矽卡岩型钨矿床。白钨矿中的流体包裹体具有富CO2和CH4的特征,指示该成矿流体体系易于发生流体不混溶作用。白钨矿Ⅰ的成矿流体均一温度为229.1~377.3℃,盐度为1.8%~14.7% NaCleqv,白钨矿Ⅱ的成矿流体均一温度为187.4~294.5℃,盐度为1.2%~10.2% NaCleqv,指示成矿流体演化过程中流体温度和盐度逐渐降低。由此可见,瑶岗仙矽卡岩型矿床的成矿流体起源于花岗质岩浆,与石英脉型黑钨矿同源,总体上经历了两阶段钨矿的叠加成矿作用,流体不混溶作用对钨的聚集至关重要,在早期矽卡岩阶段形成了呈条带状的白钨矿矿体,在晚期矽卡岩退化蚀变阶段形成了被碳酸盐交代的白钨矿矿体。

|